La paz en Tierra Santa

“La paz en Medio Oriente llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros” Golda Meir

El mundo entero contempla, expectante, el devenir del conflicto armado entre Israel y Palestina, en Tierra Santa. Si resulta sobrecogedora la crueldad de los yihadistas de Hamás contra civiles inocentes, especialmente cuando se vierte contra mujeres, niños o ancianos indefensos, también abruma la dimensión de la respuesta israelí, que arrasa sin contemplaciones todo lo que encuentra en su camino, para aniquilar a Hamás a cualquier precio, no importándole dejar sin servicios básicos a 2.5 millones de palestinos, mientras destruye exhaustivamente a sus ciudades. Contemplamos así, impotentes y con gran frustración, el desarrollo de una espiral de violencia que parece no tener fin. Esa violencia irracional alimenta así el odio bilateral, perpetuándose de esa manera el conflicto.

Los que estamos lejos no podemos permanecer indiferentes ante este triste fracaso de la humanidad. No se trata, ni de apoyar a alguno de los bandos, como si de un partido de fútbol se tratara, ni de justificar la violencia irracional, especialmente la dirigida contra civiles indefensos o contra niños y bebés. El sobrecogedor espectáculo de la violencia irracional, conmueve hasta los cimientos mismos de la civilización humana. Nos muestra la bajeza e inhumanidad de la que somos capaces, a la que nos avocan el odio y la violencia. Digamos que los protagonistas de esta guerra no son israelíes o palestinos, sino el odio y la violencia viscerales, que se autoalimentan y perpetúan en una espiral sin término.

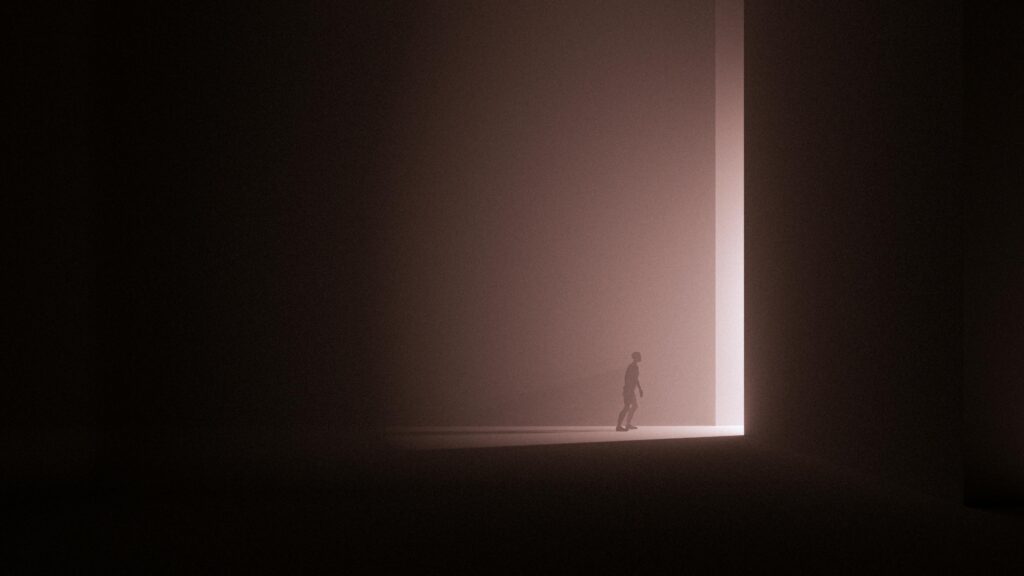

La sensación resultante es de frustración e impotencia. No se ve una solución viable, acorde con la dignidad humana, que aúne a un tiempo justicia con perdón. Digamos que nos encontramos ampliamente superados por los hechos, de forma que las herramientas políticas, diplomáticas y éticas para resolver el conflicto se muestran incapaces de conseguir su objetivo. No se ve con claridad qué se puede hacer, qué camino hay que seguir. No existe una ruta crítica posible para seguir, en orden a solucionar definitivamente el conflicto. Es, en definitiva, el fracaso de la diplomacia y la política, que desemboca en la violencia irracional. Se plasma así, entonces, el fracaso de la racionalidad humana, la cual se utiliza entonces, exclusivamente, para destruir y matar al contrincante.

Como cristianos y como ciudadanos contemplamos impotentes esta situación, y ello nos produce frustración y amargura, íntimo desasosiego. La congoja se enseñorea en nuestro interior al seguir, ávidos, las noticias. Y, entonces, nos damos cuenta de que no podemos hacer nada, sino rezar. No tiene sentido enfrascarse en absurdas discusiones y polémicas en las redes sociales, apoyando a uno u otro bando. Lamentarse simplemente resulta estéril y, a la larga, dañino para la salud física y mental. Nuestra única salida es la oración.

Las noticias se convierten así, en un “lugar teológico”, una fuente de la oración. A un santo contemporáneo -san Josemaría Escrivá- le sucedía con frecuencia, al leer el periódico o ver el noticiero televisivo, que el alma se “le escapaba” en oración, pidiendo por los que sufren, solidarizándose con ellos. No nos queda a las personas de fe, sino tratar de seguir su ejemplo, para que la tristeza y la amargura no nos embarguen, enfermando así de tristeza el corazón. La fe nos dice, además, que la oración no es sólo un auxilio extremo para digerir en nuestro interior las malas noticias; sino que supone, tanto una ayuda real -no imaginaria ni simbólica- a los que sufren directamente los efectos de la violencia, los auténticos protagonistas de esta escala de irracionalidad, como una manera de procesar interiormente tanta bajeza humana, de forma que, en lugar de destilar amargura en nuestro corazón -como sería lo lógico- destilemos esperanza, es decir, tengamos una reacción sobrenatural ante los trágicos hechos humanos.

En el fondo la oración produce esperanza -aún en medio del caos-, porque nos proporciona la confianza de que, de alguna manera misteriosa, los hechos que los hombres no somos capaces de solucionar -como el conflicto árabe-israelí-, Dios si puede hacerlo. En expresión de san Juan Pablo II, “la misericordia divina pone un límite a la capacidad del mal que anida en el corazón humano.” Al unirnos al clamor global de oración por la paz, adelantamos de algún modo el momento de la misericordia divina.

Related

Cardenal Arizmendi: El Papa, sucesor de Pedro

Felipe Arizmendi

12 marzo, 2025

5 min

Isidro Arenas: La Voz que Superó la Poliomielitis y nos Hizo Soñar con Tennessee

Mar Dorrio

12 marzo, 2025

3 min

Esperanza

Luis Francisco Eguiguren

10 marzo, 2025

4 min

Amor al Papa

José María Montiu de Nuix

10 marzo, 2025

3 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)