Le ferite dell’Olocausto e del capitalismo senza volto che alimentano l’odio verso gli stranieri

“Il brutalista”

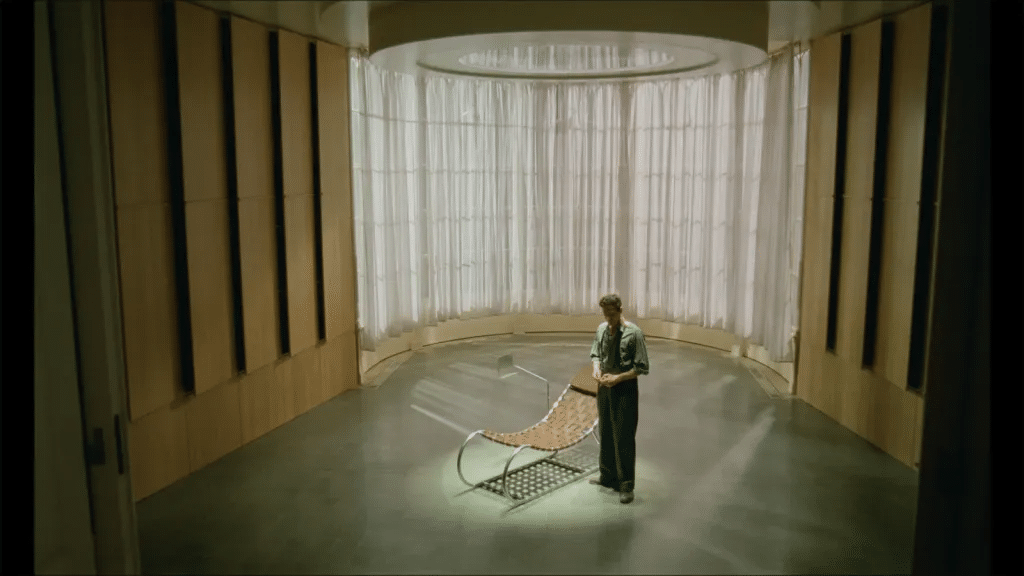

Il film “The Brutalist” esplora il peccato originale delle crescenti espressioni di razzismo, genocidio e oggettivazione della persona che corrodono l’umanità. Attraverso l’odissea immaginaria di un architetto sopravvissuto all’Olocausto, il regista Brady Corbet mostra come il capitalismo senza volto replichi i mali radicati nell’orrore nazista, perpetuati oggi nelle democrazie liberali che fomentano l’odio verso gli stranieri. Il film traccia una bellissima metafora sulla funzione umanizzante dell’arte attraverso il brutalismo, una versione di onestà radicale nell’architettura.

La celebre frase di Goethe, letta da una voce fuori campo: “Nessuno è tanto schiavo quanto colui che si crede libero senza esserlo”, prepara lo spettatore, nel mezzo del buio più assoluto, a un film, The Brutalist, che per quasi quattro ore di girato —con un inedito intermezzo di quindici minuti— abbaglia, turba e impedisce di staccare gli occhi dal grande schermo. Il film inizia con l’arrivo negli Stati Uniti di Lászlo Tóth (Adrien Brody), un sopravvissuto all’Olocausto, i cui progetti di vita e una promettente carriera di architetto a Budapest vengono sconvolti dall’occupazione nazista dell’Ungheria. Lászlo subisce gli orrori del campo di sterminio di Buchenwald ed è costretto a separarsi dalla sua famiglia perché sua moglie, Erzsébet (Felicity Jones), e sua nipote, Szofia (Raffey Cassidy), sono internate in un altro campo, Dachau. Anche questi sono riusciti a sopravvivere, anche se con gravi conseguenze, cosa di cui il protagonista inizialmente non è consapevole. Le restrizioni legali all’immigrazione, tuttavia, costringono Erzsébet e Szofia a rimanere in Europa e a sperare in un ricongiungimento che richiederà quattro anni per concretizzarsi. Nella prima parte del film, intitolata “L’enigma dell’arrivo”, l’Europa è la grande ellissi, che rappresenta il nascosto e l’oscuro che il protagonista evita di affrontare. Forse per questo motivo Erzsébet e Szofia esistono solo nella memoria di Lászlo e nelle lettere che iniziano a scambiarsi quando scoprono che tutti sono ancora vivi.

Le immagini che immortalano l’arrivo di Lászlo nel paese ospitante sono avvolte da un simbolismo sconvolgente per ciò che mostrano e per ciò che nascondono. La suggestiva fotografia capovolta del totem americano, la Statua della Libertà, è una premonizione della difficile lotta del protagonista per recuperare la propria identità e combattere lo stigma delle atrocità commesse nella Shoah[1].

Da questo momento in poi, il regista traccia una linea di continuità tra i mali insiti nell’orrore nazista e quelli del capitalismo senza volto che proiettano la loro ombra, oggi, sull’odio verso gli stranieri. Brady Corbet visualizza il marciume nascosto nel mito del “sogno americano” e nella falsa retorica dell’essere una terra di seconde possibilità, attraverso il ritratto della sofferenza di Lászlo e del suo senso di impotenza nel tentativo di farsi un posto nella società americana. È costretto ad affrontare un periodo di povertà e miseria in cui deve vivere come non si sarebbe mai aspettato, come un vagabondo, frequentando le file della fame nelle mense dei poveri, dormendo nei rifugi e senza altra alternativa che soccombere allo sfruttamento in lavori rischiosi e mal pagati che nessuno vuole fare.

Dal fascismo al capitalismo divorante

L’apparizione di un eccentrico milionario, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), che scopre fortuitamente il valore di Lászlo e indaga sulla popolarità e la portata delle sue opere architettoniche a Budapest, rappresenta una svolta nella vita del protagonista. Anche se non proprio in meglio. Il misterioso uomo d’affari, che incarna l’essenza più abietta della società americana, fatta di frivolezza e opulenza, eretta a stile di vita, affida all’architetto un incarico tanto monumentale quanto avvelenato. A una fase iniziale di gentilezza forzata per convincere l’artista ad accettare la commissione con promesse che non saranno mai mantenute, seguono continui insulti razzisti nei confronti di Lászlo da parte del magnate Lee Van Buren e di suo figlio Harry (Joe Alwyn) che copia i modi rozzi del padre. Entrambi passano così dall’essere i principali sostenitori dell’architetto visionario tra un gruppo selezionato di persone ricche e potenti a comportarsi come autentici tiranni. Una delle scene più scioccanti di oggettivazione della persona, che ha per protagonista il ricco committente, avviene durante il viaggio con l’architetto alle cave di marmo di Carrara per scegliere alcuni materiali per l’opera.

La dinamica padrone-schiavo si incarna in una relazione disumanizzata che identifica la povertà con una classe inferiore che deve essere difesa o che merita di pagare le conseguenze di decisioni di vita negligenti. “Ti tolleriamo, non dimenticarlo”, avverte il magnate Lászlo durante una violenta discussione. In realtà, tollerare non è accogliere, ma scendere a compromessi con risentimento, ed è ciò che l’architetto apprezza e lamenta in diversi punti del film: “tutti temono che persone come me siano un pericolo per la sicurezza nazionale” o “non ci vogliono qui, non siamo niente”.

La sofferenza aumenta quando il milionario usa la sua influenza politica per un interesse strumentale e riesce a consentire a Erzsébet e Szofia di entrare negli Stati Uniti. La grave osteoporosi, conseguenza della cattiva alimentazione e dei lavori forzati nel campo di sterminio di Dachau, impedisce alla moglie di Lászlo di stare in piedi. Erzsébet, una brillante giornalista specializzata in relazioni politiche internazionali, arriva costretta su una sedia a rotelle e suo marito ha difficoltà a riconoscerla quando scende dal treno in Pennsylvania. Gli orrori nazisti ebbero un impatto grave anche sulla sua giovane nipote Szofia, che rimase muta a causa delle umiliazioni e delle torture. Quasi immediatamente, entrambi si rendono conto di essere sfuggiti alle grinfie del nazismo per cadere sotto il dominio di una classe sociale che guarda agli stranieri con odio e diffidenza, anziché come uno specchio che facilita l’accettazione. “Parli come un lustrascarpe” o “La cosa peggiore delle nostre città è che si stanno riempiendo di mendicanti” sono alcuni dei tanti commenti vanagloriosi che feriscono Erzsébet. Tuttavia, la debolezza delle sue ossa contrasta con la sua forza di volontà e intelligenza nell’affrontare le assurdità e gli sfoghi d’orgoglio di Harrison e, allo stesso tempo, nel rendere consapevole il marito dell’impossibilità di ricominciare in un contesto così avverso. “Promettimi che non mi lascerai farti impazzire (…) Non dimenticare che il danno che abbiamo è stato fatto ai nostri corpi, ma siamo sempre le stesse persone”, avverte la moglie Lászlo.

Il potere curativo dell’arte

Nel passaggio dall’oscurità alla luce attraversato dal protagonista, la funzione umanizzante dell’arte, in questo caso dell’architettura, è al centro di una bellissima metafora. Il regista Brady Corbet trae ispirazione da uno stile architettonico, il brutalismo, emerso nell’Europa del dopoguerra, bisognosa di ricostruire le sue città[2]. Lászlo Tóth si è ispirato a questa estetica per progettare l’edificio che il ricco uomo d’affari gli ha commissionato per ospitare una grande biblioteca e sale multifunzionali. Tuttavia, l’architetto coglie l’occasione per ricreare nella sua costruzione le misure delle celle del campo di Buchenwald, in una tensione costante tra l’intimità del trauma e la necessità di creare che corre parallela alla necessità di sopravvivere. Laddove il mondo e l’essere sono frammentati, la creazione artistica, come altoparlante delle ferite, apre finestre alla speranza e trascende il dolore, non per dimenticarlo, ma per integrarlo [3].

Questo è l’effetto che The Brutalist ha sul protagonista, unendo le parti di sé che sono state frammentate dalle atrocità subite e ripristinando la sua identità, scendendo – come Corbet intitola la seconda parte del film – al “nucleo della bellezza”. È a questo che si riferisce Erzsébet quando riflette sul fatto che le atrocità possono danneggiare i nostri corpi, ma nessuna ha il potere di togliere la dignità che, intrinseca alla persona, rimane intatta.

L’esercizio di Tóth è quello di trascendere il tempo, un atto resiliente, con un’estetica brutalista che rifiuta deliberatamente l’abbellimento delle strutture e valorizza la bellezza grezza dei materiali da costruzione. Questo esercizio di radicale onestà in architettura coincide con l’invito alla riflessione sincera a cui ci invita il regista del film. Il suo messaggio è che le ferite che portiamo dentro di noi hanno gravi conseguenze nella vita e che, senza riflessione, abitudine o negazione, siamo condannati a ripetere la storia. Socrate diceva che una vita senza riflessione non vale la pena di essere vissuta, sapendo che è il modo migliore per allontanare il fanatismo, le credenze irrazionali o la stoltezza[4].

Etica, storia e contemporaneità

Questo film è cinema su grande scala, non solo per le riprese, le tecniche di ripresa o la grande potenza audiovisiva che contribuiscono ad abbagliare lo spettatore, ma perché unisce etica, storia e il nostro complesso mondo contemporaneo.

È difficile guardare questo film senza ricordare i piani di Trump di trasformare la Striscia di Gaza in un resort turistico di lusso, sequestrandone i territori e causando lo sfollamento forzato di oltre due milioni di abitanti di Gaza; o lo sterminio naturalizzato di migliaia di migranti che rischiano la vita in viaggi pericolosi e si ritrovano in un’Europa che chiude loro le porte o cerca di nasconderli oltre i confini, in campi profughi dove il dramma per chi fugge dalla guerra o dalla povertà non finisce, ma diventa un inferno, se possibile, più mortale. Pertanto, l’autoesame e l’atteggiamento critico, come sottolinea il filosofo Josep M. Esquirol [5], costituiscono la migliore etica interculturale, il tessuto della solidarietà, della responsabilità verso il prossimo, della misericordia e del senso della vita.Non esiste modo migliore per rendere omaggio alla dignità della persona, riconoscere il valore di ogni essere umano e abbracciare il misterioso. Lászlo Tóth fa lo stesso nel suo edificio rivolto verso il cielo, con una cupola sormontata da una cavità a forma di croce che, quando sorge il sole, si proietta e accorcia la distanza tra la terra e il cielo.

Amparo Aygües – Laurea Magistrale in Bioetica presso l’Università Cattolica di Valencia – Membro dell’Osservatorio di Bioetica – Università Cattolica di Valencia

***

[1] Si tratta del termine ebraico, tradotto come “La Catastrofe”, che allude al genocidio della Germania di Hitler contro gli ebrei d’Europa nella Seconda Guerra Mondiale.

[2] Giovanni, G. (1967).Brutalismo in architettura. Gustavo Gili.

[3] Lopez-Fernández, M. (2017). Accompagnare attraverso l’arte. Cuadernos de pedagogía, n. 484, pp. 28-32 e La capacità dell’arte di elaborare il trauma. Ottenuto da https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/la-capacidad-del-arte-para-elaborar-el-trauma/

[4] Platone. (2011).Scuse di Socrate. Meridionale.

[5] Esquirol, J.M. (2017). Se stessi e gli altri. Dalle esperienze esistenziali all’interculturalità. Pastore.

Related

“Pregare è un immenso privilegio”

José Miguel Ponce

17 Aprile, 2025

3 min

Il cardinale Felipe Arizmendi: Gesù continua a soffrire

Felipe Arizmendi

16 Aprile, 2025

4 min

I classici educano all’umanità

Francisco Bobadilla

16 Aprile, 2025

3 min

Parole che illuminano le nostre croci

Mario J. Paredes

16 Aprile, 2025

6 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)