Francisco: Camminare ci avvicina a Dio e alla vita degli altri

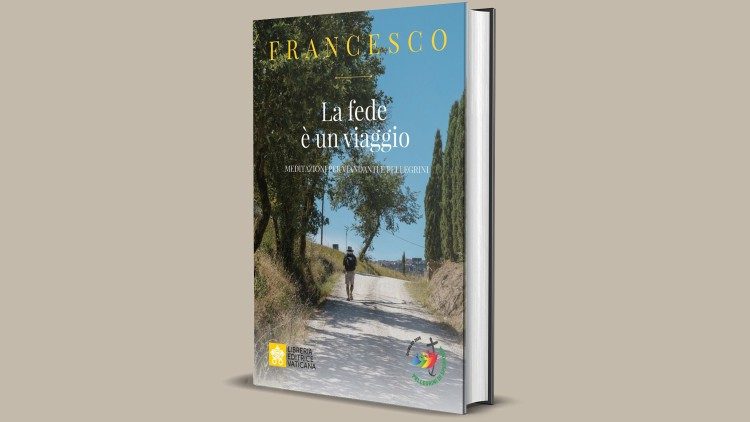

Pubblichiamo il testo integrale della prefazione del Santo Padre al libro “La fede è una strada”, antologia delle meditazioni del Pontefice per viandanti e pellegrini, edito dalla Libreria Editrice Vaticana in occasione del Giubileo

Quando ero sacerdote a Buenos Aires, e ho mantenuto questa abitudine anche come vescovo nella mia città d’origine, amavo passeggiare per i diversi quartieri per far visita ai fratelli sacerdoti, visitare una comunità religiosa o parlare con gli amici. Camminare ci fa bene: ci mette in relazione con ciò che accade intorno a noi, ci fa scoprire suoni, odori, rumori della realtà che ci circonda, insomma ci avvicina alla vita degli altri.

Camminare significa non restare fermi: credere significa avere dentro di noi un’inquietudine che ci porta verso un “di più”, verso un passo oltre, verso un’altezza da raggiungere oggi, sapendo che domani il cammino ci porterà più in alto – o più in profondità, nella nostra relazione con Dio, che è esattamente come il rapporto con la persona amata nella nostra vita, o tra amici: mai finito, mai scontato, mai soddisfatto, sempre in ricerca, non ancora soddisfacente. Impossibile dire con Dio: “Fatto, tutto fatto, basta”.

Per questo il Giubileo del 2025, insieme alla dimensione essenziale della speranza, deve spingerci a una crescente consapevolezza che la fede è pellegrinaggio e che su questa terra noi siamo pellegrini. Non turisti o vagabondi: non ci muoviamo a caso, esistenzialmente parlando. Siamo pellegrini. Il pellegrino vive il suo cammino all’insegna di tre parole chiave: rischio, fatica, meta.

Il rischio. Oggi ci è difficile comprendere cosa significasse il pellegrinaggio per gli antichi cristiani, abituati come siamo alla velocità e alla comodità dei nostri viaggi in aereo o in treno. Ma mettersi in viaggio mille anni fa significava correre il rischio di non tornare mai più a casa, a causa dei tanti pericoli che si potevano trovare nei vari percorsi. La fede di chi decideva di mettersi in viaggio era più forte di ogni paura: i pellegrini di un tempo ci insegnano questa fiducia in Dio che li chiamava a incamminarsi verso la tomba degli Apostoli, la Terra Santa o un santuario. Chiediamo anche al Signore di avere una piccola porzione di quella fede, di accettare il rischio di abbandonarci alla sua volontà, sapendo che è quella di un buon Padre che vuole assegnare ai suoi figli solo ciò che è meglio per loro.

Lo sforzo. Camminare significa davvero fatica. Lo sanno bene i tanti pellegrini che oggi sono tornati in massa sulle antiche vie di pellegrinaggio: penso al Cammino di Santiago di Compostela, alla Via Francigena e ai diversi “Sentieri” sorti in Italia, che ricordano alcuni dei migliori -santi o testimoni conosciuti (San Francesco, San Tommaso, ma anche Don Tonino Bello) grazie ad una positiva sinergia tra istituzioni pubbliche ed enti religiosi. Camminare richiede lo sforzo di alzarsi presto, preparare lo zaino con l’essenziale e mangiare qualcosa di frugale. E poi i piedi che fanno male, la sete che diventa pungente, soprattutto nelle soleggiate giornate estive. Ma questa fatica è ripagata dai numerosi doni che il viaggiatore trova lungo il cammino: la bellezza del creato, la dolcezza dell’arte, l’ospitalità della gente. Chi compie un pellegrinaggio a piedi – molti lo possono attestare – riceve molto di più della fatica compiuta: stabilisce bellissimi legami con le persone che incontra lungo il cammino, sperimenta momenti di autentico silenzio e di feconda interiorità che la vita frenetica del nostro tempo spesso rende impossibile. , comprende il valore dell’essenziale rispetto alla genialità di avere tutto il superfluo, ma mancare del necessario.

L’obiettivo. Camminare come un pellegrino significa che abbiamo un approdo, che il nostro movimento ha una direzione, una meta. Camminare significa avere una meta, non essere in balia del caso: chi cammina ha una direzione, non gira in tondo, sa dove andare, non perde tempo zigzagando da una parte all’altra. Per questo ho più volte ricordato quanto siano strettamente legati l’atto del camminare e l’essere credente: chi ha Dio nel cuore ha ricevuto in dono una stella polare verso cui tendere: l’amore che noi abbiamo ricevuto da Dio è il motivo dell’amore che dobbiamo offrire agli altri.

Città del Vaticano, 2 ottobre 2024

Related

“Sacerdoti, portatori di speranza”: l’appello di Papa Francesco alla Messa Crismale

Exaudi Redazione

17 Aprile, 2025

1 min

Catechesi del Papa: Dio viene sempre a trovarci! Pubblico generale

Exaudi Redazione

17 Aprile, 2025

4 min

Francesco invita a facilitare i cammini di fede: «I giovani e le famiglie non possono essere lasciati indietro»

Exaudi Redazione

17 Aprile, 2025

1 min

Francesco, in fase di recupero attivo: prepara le meditazioni della Via Crucis delegando le liturgie del Triduo

Exaudi Redazione

16 Aprile, 2025

2 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)