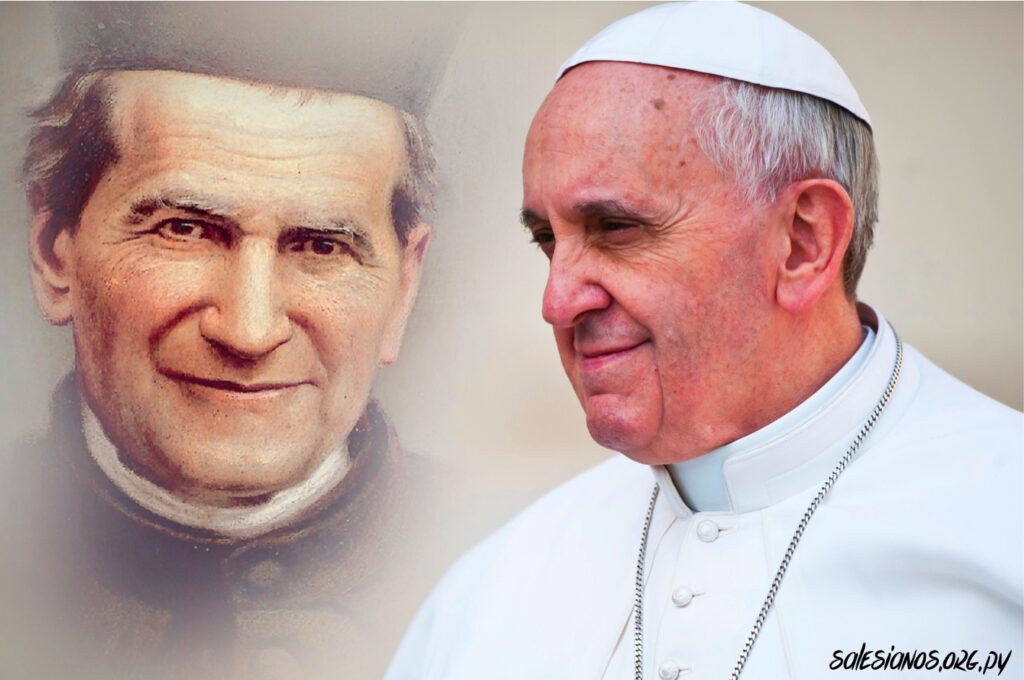

Una Iglesia de «santos, no mundanos», dos reflexiones de Francisco

Francisco entrega a los miembros del Sínodo un volumen que publica hoy la Libreria Editrice Vaticana y que reúne dos de sus discursos, un artículo de 1991 "Corrupción y pecado" reeditado en 2005 cuando era arzobispo en Buenos Aires, y uno de este año, la "Carta a los sacerdotes de la diócesis de Roma": la invitación es "a permanecer vigilantes y combatir, con la fuerza de la oración, cualquier cesión a la mundanidad espiritual"

La fe cristiana es una lucha, una batalla interior para vencer la tentación de encerrarnos en nosotros mismos y dejarnos habitar por el amor de un Padre que desea nuestra felicidad. Es una lucha hermosa porque, cuando dejamos vencer al Señor, nuestro corazón exulta de plenitud y nuestra existencia se ilumina con un rayo de infinitud.

La lucha que combatimos como seguidores de Jesús es, ante todo, contra la mundanidad espiritual, que es paganismo disfrazado de ropaje eclesiástico. Aunque se camufle bajo una apariencia sagrada, es una actitud que acaba siendo idolátrica, porque no reconoce la presencia de Dios como Señor y liberador de nuestras vidas y de la historia del mundo. Mientras tanto, nos deja a merced de nuestros caprichos y antojos.

Por eso, debemos dar la batalla. Pero la nuestra no es una lucha vana o sin esperanza, porque esa contienda ya tiene un vencedor: Jesús, el que con su muerte derrotó el poder del pecado. Y con su resurrección nos dio la posibilidad de convertirnos en personas nuevas.

Por supuesto, la victoria de Jesús tiene un nombre, la cruz, que a primera vista crea repulsión y nos ahuyenta. Pero ella es el signo de un amor sin límites, humilde y tenaz. Jesús nos amó hasta una muerte tan ignominiosa como la de la cruz, para que no volviéramos a dudar de que sus brazos permanecen abiertos hasta para el último de los pecadores. Y este amor eterno interpela y orienta las sendas del cristiano y de la propia Iglesia. La cruz de Jesús se convierte en el criterio de toda opción de fe.

El Beato Pierre Claverie, obispo de Orán, afirmaba esto en una de sus homilías con palabras muy bellas que quiero citar aquí: «Creo que la Iglesia muere si no está suficientemente cerca de la cruz de su Señor. Por paradójico que parezca, la fuerza, la vitalidad, la esperanza cristiana, la fecundidad de la Iglesia vienen de ahí. No de otra parte. Todo el resto no es más que ensueño, ilusión mundana. La Iglesia se engaña a sí misma, y engaña al mundo, cuando se presenta como una potencia entre otras, como una organización humanitaria o como un movimiento evangélico capaz de dar un espectáculo. Ella puede brillar, pero no arder con el fuego del amor de Dios, “fuerte como la muerte”, como dice el Cantar de los Cantares».

Precisamente por eso he querido recoger en este pequeño volumen dos textos publicados en épocas distintas: uno, escrito en 1991 y reeditado en 2005, cuando era arzobispo de Buenos Aires, dedicado a la corrupción y al pecado; el otro, una Carta a los sacerdotes de Roma. ¿Qué los une? La preocupación, que siento como una fuerte llamada de Dios a toda la Iglesia, de permanecer vigilantes y luchar, con la fuerza de la oración, contra cualquier claudicación ante la mundanidad espiritual.

Esta lucha tiene un nombre: se llama santidad. La santidad no es un estado de bienaventuranza alcanzado de una vez para siempre, sino el deseo incesante e inquebrantable de permanecer unidos a la cruz de Jesús, dejándonos modelar por la lógica que brota de la ofrenda de uno mismo y resistiendo al enemigo, quien nos halaga para sembrar en nosotros la convicción de nuestra autosuficiencia. En cambio, nos hará bien recordar lo que Jesús nos dijo: «Sin mí no pueden hacer nada» (Jn 15,5). La santidad es, pues, permanecer abiertos al “más” que Dios nos pide y que se manifiesta en nuestra coherencia en la vida cotidiana. El padre Alfred Delp escribió: «Dios nos abraza con la realidad». Es aquí, en nuestra cotidianeidad, donde hemos de dar cabida al Señor que nos salva de nuestra autosuficiencia, y que nos pide ese magis del que habla san Ignacio de Loyola, ese “más” que nos impulsa hacia una felicidad que no es efímera, sino plena y serena.

Ofrezco al lector estos textos como una oportunidad para reflexionar sobre la propia vida y la de la Iglesia en la convicción de que Dios nos pide que estemos abiertos a su novedad, nos pide que estemos inquietos y nunca conformes, buscando y nunca instalados en opacidades complacientes, no atrincherados en falsas seguridades, sino en camino hacia la santidad.

Ciudad del Vaticano, 30 de septiembre de 2023

Related

Catequesis del Papa: El hombre rico. Jesús «lo miró con amor»

Exaudi Redacción

09 abril, 2025

5 min

Francisco, en recuperación: avanza progresivamente

Exaudi Redacción

08 abril, 2025

2 min

El Papa a los Salesianos: «Sirvan a los demás sin guardarse nada para sí mismos»

Exaudi Redacción

07 abril, 2025

2 min

El Papa: En la convalecencia, siento el «dedo de Dios» y experimento su cariñosa caricia

Exaudi Redacción

06 abril, 2025

2 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)