Segunda predicación de Cuaresma 2023: Renovar la novedad

Tratemos de comprender en qué consiste realmente este famoso “encuentro personal” con Cristo

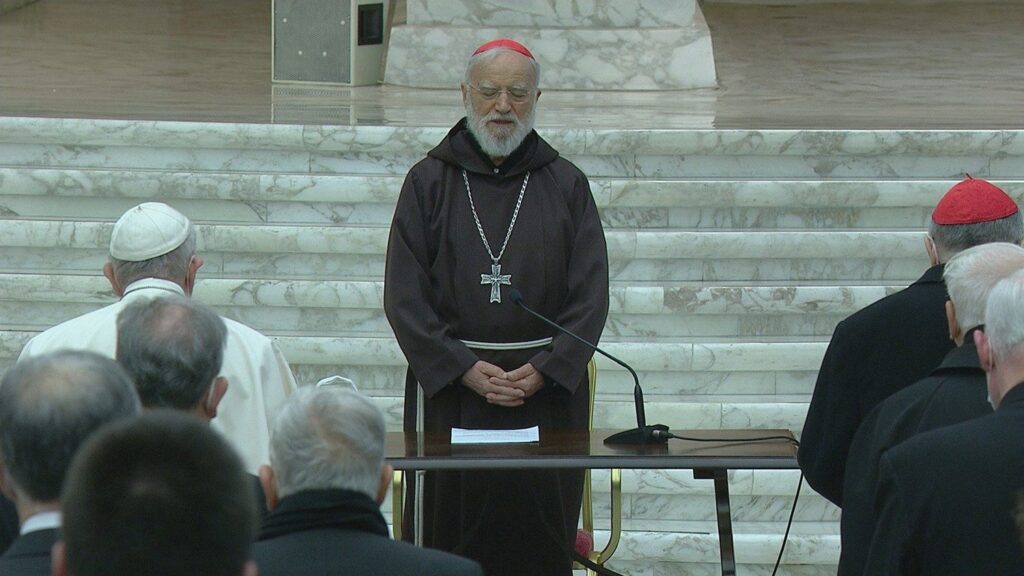

El cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia ha pronunciado su segunda predicación de Cuaresma.

A continuación, sigue el texto completo del sermón del predicador de la Casa Pontificia, ofrecida por su página web oficial.

***

Desde la Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI hasta la Evangelii gaudium del actual Sumo Pontífice, el tema de la evangelización ha estado en el centro de atención del Magisterio papal. A ello contribuyeron las grandes encíclicas de san Juan Pablo II, así como la constitución del Pontificio Consejo para la Evangelización, promovido por Benedicto XVI. La misma preocupación se puede ver en el título dado a la constitución para la reforma de la Curia “Praedicate Evangelium” y en la denominación “Dicasterio para la Evangelización”, dada a la antigua Congregación de Propaganda Fide. El mismo propósito se asigna ahora principalmente al Sínodo de la Iglesia. Es a ella, es decir, a la evangelización, a la que quisiera dedicar esta meditación.

La definición más corta y significativa de evangelización es la que leemos en la Primera Carta de Pedro. En ella, los apóstoles son definidos como: “aquellos que os anunciaron el Evangelio en el Espíritu Santo” (1 P 1,12). Allí se expresa lo esencial de la evangelización, es decir, su contenido –“el Evangelio” – y su método – “en el Espíritu Santo”.

Para saber qué significa la palabra “Evangelio”, la forma más segura es preguntarle a quien primero usó esta palabra griega y la hizo canónica en el lenguaje cristiano: al apóstol Pablo. Tenemos la suerte de poseer una exposición de su mano que explica lo que él entiende por “Evangelio”, y es la Carta a los Romanos. Su tema se anuncia con las palabras: “no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a de todo aquel que cree” (Rm 1, 16).

Para el éxito de todo nuevo esfuerzo de evangelización es vital tener claro el núcleo esencial del anuncio cristiano, y nadie lo ha destacado mejor que el Apóstol en los tres primeros capítulos de la Carta a los Romanos. De entender y aplicar su mensaje a la situación actual dependerá, estoy convencido, que de nuestro esfuerzo nazcan hijos de Dios, o si tendremos que repetir amargamente con Isaías: “Hemos concebido, tenemos dolores como si diésemos a luz viento; pero no hemos traído a la tierra salvación, y no le nacerán habitantes al orbe” (Is 26,18).

El mensaje del Apóstol en esos tres primeros capítulos de su Carta se puede resumir en dos puntos: primero, cuál es la situación de la humanidad frente a Dios tras el pecado; segundo, cómo se sale de ella, es decir, cómo uno se salva por la fe y se hace nueva criatura. Sigamos al Apóstol en su razonamiento. Mejor sigamos al Espíritu que habla por medio de él. Cualquiera que haya viajado en avión habrá escuchado de vez en cuando el anuncio: “Abróchense los cinturones porque estamos a punto de entrar en una zona de turbulencias”. La misma advertencia debe hacerse a aquellos que están a punto de leer las siguientes palabras de Pablo.

En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia; pues lo que de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció: jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. (Rm 1, 18-23)

El pecado fundamental, el objeto primario de la ira divina, se identifica, como puede verse, en la asebeia, es decir, en la impiedad. En qué consiste exactamente esta impiedad, lo explica inmediatamente el Apóstol: consiste en la negativa a “glorificar” y “dar gracias” a Dios. Este hecho de no glorificar y agradecer lo suficiente a Dios nos parece, sí, un pecado, pero no tan terrible y mortal. Necesitamos entender lo que hay detrás, es decir, la negativa a reconocer a Dios como Dios, no dándole la consideración que le corresponde. Consiste, podríamos decir, en “ignorar” a Dios, donde ignorar no significa tanto “no saber que existe” como “hacer como si no existiera”.

En el Antiguo Testamento escuchamos a Moisés clamar al pueblo: “¡Sabed que Dios es Dios!” (cf. Dt 7, 9) y un salmista retoma este grito diciendo: “¡Reconoced que el Señor es Dios: Él nos hizo y nosotros somos suyos!” (Sal 100, 3). Reducido a su núcleo germinal, el pecado es negar este “reconocimiento”; es el intento de la criatura de borrar, por su propia iniciativa, casi con arrogancia, la infinita diferencia que existe entre ella y Dios. El pecado ataca, así, a la raíz misma de las cosas; es un “aprisionar la verdad en la injusticia”. Es algo mucho más oscuro y más terrible de lo que el hombre puede imaginar o decir. Si los hombres supieran en vida, como sabrán en el momento de la muerte, lo que significa rechazar a Dios, morirían de miedo.

Esta negativa se ha concretado, hemos oído, en la idolatría, por la cual se adora a la criatura en lugar del Creador. En la idolatría el hombre no “acepta” a Dios, sino que se hace por sí mismo un dios; es él quien decide sobre Dios, no al revés. Los papeles se invierten: el hombre se convierte en alfarero y Dios en vaso al que modela a su antojo (cf. Rm 9,20). Hoy, este antiguo intento ha adquirido un nuevo aspecto. No consiste en poner algo -ni siquiera uno mismo- en el lugar de Dios, sino en abolir, pura y simplemente, la realidad señalada por la palabra “Dios”. ¡Nihilismo! La Nada en lugar de Dios. Pero no hay necesidad de insistir en esto en este momento; interrumpiría la escucha del Apóstol que, en cambio, prosigue con su sutil razonamiento.

Pablo prosigue su acusación mostrando los frutos que se derivan, a nivel moral, del rechazo de Dios. De él deriva una disolución general de la moral, un verdadero “torrente de perdición” que arrastra a la humanidad a la ruina. Y aquí el Apóstol dibuja un cuadro impresionante de los vicios de la sociedad pagana. Sin embargo, lo más importante a retener de esta parte del mensaje paulino no es esta lista de vicios, presente, entre otras cosas, también entre los moralistas estoicos de la época. Lo desconcertante, a primera vista, es que San Pablo hace de todo este desorden moral, no la causa, sino el efecto de la ira divina. La fórmula que establece esto inequívocamente tres veces seguidas:

Por eso Dios los entregó a la impureza. […] Por eso Dios los ha abandonado a pasiones infames […]. Por cuanto despreciaron el conocimiento de Dios, Dios los entregó a un entendimiento perverso (Rm 1:24.26.28).

Ciertamente Dios no “quiere” tales cosas, pero las “permite” para hacer comprender al hombre adónde conduce su rechazo. “Estas acciones – escribe San Agustín – aunque sean castigo, también son pecados, porque la pena de la iniquidad es de ser, ella misma, iniquidad; Dios interviene para castigar el mal y de su propio castigo brotan otros pecados”. .

No hay distinciones ante Dios entre judíos y griegos, entre creyentes y paganos: “Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Rm 3, 23). El Apóstol tiene tanto interés en aclarar este punto que le dedica todo el segundo capítulo y parte del tercero de su Carta. Es toda la humanidad la que está en esta situación de perdición, no este o aquel individuo o pueblo.

* * *

¿Dónde está en todo esto la actualidad del mensaje del Apóstol de la que yo hablaba? Está en el remedio que san Pablo propone para esta situación que no consiste en emprender una lucha por la reforma moral de la sociedad y por la corrección de sus vicios. Para él sería como querer arrancar un árbol empezando por quitarle las hojas o las ramas más salientes, o preocuparse por eliminar la fiebre, más que por curar el mal que la provoca.

Traducido al lenguaje actual, esto significa que la evangelización no comienza con la moral, sino con el kerygma; en el lenguaje del Nuevo Testamento, no con la Ley, sino con el Evangelio. ¿Y cuál es su contenido, o núcleo? ¿Qué quiere decir Pablo con la palabra “evangelio” cuando dice que “es poder de Dios para todo aquel que cree”? ¿Creer en qué? “¡La justicia de Dios ha sido revelada!” (Rm 3, 21): esto es lo nuevo. No son los hombres que de repente cambiaron de vida y de costumbres y empezaron a hacer el bien. El hecho nuevo es que, en la plenitud de los tiempos, Dios actuó, rompió el silencio, fue el primero en extender su mano al hombre pecador.

Pero escuchemos ahora directamente al Apóstol que nos explica en qué consiste esta “acción” de Dios, . Son palabras que hemos leído o escuchado cientos de veces, pero es maravilloso escuchar las melodías de una hermosa sinfonía sobre una y otra vez:

Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios – y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios; en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. (Rm 3, 23-26).

Quiero tranquilizar a todos de inmediato: no tengo la intención de dar otro sermón sobre la justificación por la fe. Existe un peligro en el hecho de insistir únicamente en este tema. Lo que Pablo nos presenta no es una doctrina, sino un acontecimiento, más aún, una Persona. No somos salvados genéricamente “por gracia”: somos salvados por la gracia de Cristo Jesús; no somos justificados genéricamente “por la fe”: somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Todo ha cambiado “en virtud de la redención realizada por Cristo Jesús”. El verdadero artículo con el que la Iglesia permanece o cae (el famoso articulum stantis et cadentis Ecclesiae) no es una doctrina, sino una Persona.

Me quedo sin palabras cada vez que releo esta parte de la Carta a los Romanos. Después de haber descrito, en los tonos que hemos escuchado, la situación desesperada de la humanidad, el Apóstol tiene el valor de decir que esto ha cambiado radicalmente a causa de lo ocurrido unos años antes, en una parte oscura del Imperio Romano, por un solo hombre, muerto, además, en una cruz. Sólo una moción fuerte del Espíritu Santo, un destello suyo, podría dar a un hombre la audacia de creer y proclamar esta cosa inaudita. Especialmente porque este mismo hombre una vez se “enfurecía” si alguien se atrevía a proclamar tal cosa en su presencia. El diácono Esteban había pagado el precio de su cólera…

En nosotros el susto está amortiguado por veinte siglos de confirmaciones; pero pensemos cómo debieron sonar las palabras del Apóstol a la gente culta de la época. Él mismo era consciente de ello; por esto sintió la necesidad de decir: “No me avergüenzo del Evangelio” (Rm 1, 16). De hecho, uno podría avergonzarse de ello. No entiendo cómo los historiadores honestos pueden creer (como sucedió durante mucho tiempo) que Pablo sacó su certeza de los cultos helenísticos, o no sé de qué otra fuente. ¿Quién había imaginado alguna vez, o podría humanamente imaginar, tal cosa?

* * *

Pero volvamos a nuestra intención específica que es la evangelización. ¿Qué podemos aprender de la Palabra de Dios que acabamos de escuchar? A los paganos, Pablo no les dice que el remedio de su idolatría está en volver a contemplar el universo para volver de las criaturas a Dios; a los judíos, no les dice que el remedio esté en volver a observar mejor la Ley de Moisés. El remedio no está ni arriba ni atrás; está adelante, es acoger “la redención obrada por Cristo Jesús”.

Pablo, a decir verdad, no dice nada completamente nuevo. Si él fuera el autor de este mensaje sin precedentes, tendrían razón quienes dicen que el verdadero fundador del cristianismo es Saulo de Tarso, no Jesús de Nazaret. ¡Pero están equivocados! Pablo no hace más que retomar, adaptándolo a la situación del momento, el anuncio inaugural de la predicación de Jesús: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva.” (Mc 1,15). En sus labios “convertíos” no significaba, como en los antiguos profetas y en Juan el Bautista: “¡Volved atrás a la observancia de la Ley y de los mandamientos!”; más bien significa: “Haced un salto adelante; ¡Entrad en el Reino que ha venido gratuitamente entre vosotros!

¡Creed en el Evangelio! Convertirse es creer. “La primera conversión consiste en creer”, escribió Santo Tomás de Aquino: Prima conversio fit per fidem .

Ni el discurso de Jesús ni el discurso de Pablo se acaba, por supuesto, en este punto. En su predicación, Jesús explicará qué implica la acogida del Reino y Pablo dedicará toda la segunda parte de su Carta a enumerar las obras, o virtudes, que deben caracterizar a quienes se han convertido en nuevas criaturas. El kerygma es seguido por la parenesis, es decir, el anuncio por la exhortación. Lo importante es el orden a seguir en la vida y en el anuncio; por dónde empezar, ya que, como decía san Gregorio Magno, “no se llega a la fe a partir de las virtudes, sino a las virtudes a partir de la fe” . Toda iniciativa de evangelización que quiera empezar por reformar las costumbres de la sociedad, antes de intentar cambiar el corazón de la gente, está condenada a acabar en nada, o peor aún, en política.

Pero no hay necesidad de insistir ni siquiera en eso, en este momento. Más bien debemos recoger la enseñanza positiva del Apóstol. ¿Qué le dice la Palabra de Dios a una Iglesia que, aunque herida en sí misma y comprometida a los ojos del mundo, tiene un salto de esperanza y quiere retomar, con nuevo ímpetu, su misión evangelizadora? Dice que es necesario partir de la persona de Cristo, hablar de Él “a tiempo y a destiempo”; nunca dar el discurso sobre Él por completo o supuesto. Jesús no debe estar en el trasfondo, sino en el centro de todo anuncio.

El mundo secular hace todo lo posible (¡y lamentablemente lo logra!) para mantener el nombre de Jesús a distancia, o silenciado, en cada discurso sobre la Iglesia. Nosotros debemos hacer todo lo posible para tenerle siempre presente. No para escondernos detrás de su nombre, sino porque es la fuerza y la vida de la Iglesia. Al comienzo de Evangelii gaudium, leemos estas palabras:

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él (EG, 3).

Que yo sepa, es la primera vez que aparece la expresión “encuentro personal con Jesucristo” en un documento oficial del Magisterio. A pesar de su aparente sencillez, esta expresión encierra una novedad que debemos intentar comprender.

En la pastoral y la espiritualidad católicas, otras formas de concebir nuestra relación con Cristo eran familiares en el pasado. Se hablaba de una relación doctrinal, consistente en creer en Cristo; de una relación sacramental que se realiza en los sacramentos, de una relación eclesial, como miembros del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia; también se hablaba de una relación mística o esponsal reservada para algunas almas privilegiadas. No se hablaba -o al menos no era común hablar- de una relación personal -como entre un yo y un tú- abierta a todo creyente.

Durante los cinco siglos que tenemos a nuestras espaldas -impropiamente llamados “de la Contrarreforma”- la espiritualidad y la pastoral católica han visto con recelo esta forma de concebir la salvación. Se veía el peligro (que no era solamente remoto e hipotético) del subjetivismo, es decir, de concebir la fe y la salvación como un hecho individual, sin una verdadera relación con la Tradición y con la fe del resto de la Iglesia. La multiplicación de corrientes y denominaciones en el mundo protestante no hizo más que fortalecer esta convicción.

Ahora hemos entrado, gracias a Dios, en una nueva etapa en la que nos esforzamos por ver las diferencias, no necesariamente como mutuamente incompatibles y por lo tanto a combatir, sino, en la medida de lo posible, como riquezas podemos compartir. En este nuevo clima se comprende la exhortación a tener una “relación personal con Cristo”. En efecto, esta forma de concebir la fe nos parece la única posible, ya que hace tiempo que la fe ya no es un hecho que se absorbe como niños con la educación familiar y escolar, sino que es fruto de una decisión personal. El éxito de una misión ya no puede medirse por el número de confesiones escuchadas y comuniones distribuidas, sino por el número de personas que han pasado de ser cristianos nominales a cristianos reales, es decir, convencidos y activos en la comunidad.

* * *

Tratemos de comprender en qué consiste realmente este famoso “encuentro personal” con Cristo. Yo digo que es como conocer a una persona en vivo, después de haberla conocido durante años solo a través de la fotografía. Uno puede conocer libros sobre Jesús, doctrinas, herejías sobre Jesús, conceptos sobre Jesús, pero no conocerlo vivo y presente. (Insisto sobre todo en estos dos adjetivos: ¡un Jesús vivo y un Jesús presente!). Para muchos, incluso bautizados y creyentes, Jesús es un personaje del pasado, no una persona viva en el presente.

Ayuda a entender la diferencia lo que sucede en la esfera humana, cuando uno pasa de conocer a una persona a enamorarse de ella. De una mujer o de un hombre se puede saber todo: cómo se llama, cuántos años tiene, qué estudios ha hecho, a qué familia pertenece… Entonces un día le salta una chispa y se enamora de esa mujer o ese hombre. Cambia todo. Quieres estar con esa persona, tenerla para ti, temeroso de desagradarla y no ser digno de ella.

¿Cómo podemos hacer que esa chispa hacia la persona de Jesús se encienda en tantos? No se encenderá en quien escucha el mensaje evangélico si antes no se ha encendido -al menos como deseo, como búsqueda y como propósito- en quien lo anuncia. Ha habido y hay excepciones; la Palabra de Dios tiene fuerza propia y puede actuar, a veces, aunque sea pronunciada por quien no la vive; pero es la excepción.

Para consuelo y aliento de quienes trabajan institucionalmente en el campo de la evangelización, quisiera decirles que no todo depende de ellos. De ellos depende crear las condiciones para que esa chispa se encienda y se propague. Pero ella se enciende en las formas y momentos más inesperados. En la mayoría de los casos que he conocido en mi vida, ese descubrimiento de Cristo que cambia la vida se produjo al encontrarse con alguien que ya había experimentado esa gracia, al participar en una reunión, al escuchar un testimonio, al haber experimentado la presencia de Dios en un momento de gran sufrimiento, y -no puedo callarme, porque es lo que pasó conmigo – habiendo recibido el llamado bautismo del Espíritu.

Aquí vemos la necesidad de confiar cada vez más en los laicos, hombres y mujeres, para la evangelización. Ellos están más insertos en el tejido de la vida en el que suelen darse esas circunstancias. También por la escasez de nuestro número, nos es más fácil a nosotros clérigos ser pastores que pescadores de almas: más fácil pastorear a los que vienen a la Iglesia con la palabra y los sacramentos, que salir al mar a pescar a los que están lejos. Los laicos pueden suplirnos en la tarea de ser pescadores de hombres. Muchos de ellos han descubierto lo que significa conocer a un Jesús vivo y están ansiosos por compartir su descubrimiento con los demás.

Los movimientos eclesiales, que surgieron después del Concilio, fueron para muchos el lugar donde hicieron este descubrimiento. En la homilía de la Misa Crismal del Jueves Santo de 2012, la última de su pontificado, Benedicto XVI afirmó: “Quien mira la historia de la era posconciliar puede reconocer la dinámica de la verdadera renovación, que a menudo ha tomado formas inesperadas en movimientos llenos de vida y que hace casi tangible la inagotable vivacidad de la Santa Iglesia, la presencia y acción eficaz del Espíritu Santo”. Junto a los buenos frutos, algunos de estos movimientos también han producido malos frutos. Uno debe recordar el dicho: “No tires al bebé con el agua del baño”.

Termino con las palabras finales del Itinerario de la mente hacia Dios de san Buenaventura, porque sugieren por dónde empezar para realizar, o renovar, nuestra “relación personal con Cristo” y convertirnos en valientes heraldos de ella:

Esta sabiduría mística secretísima – escribe – nadie la conoce sino quien la recibe; nadie la recibe sino aquellos que la desean; nadie la desea sino aquellos que están inflamados por dentro por el Espíritu Santo enviado por Cristo a la tierra.

1.Agustín, De natura et gratia, 22,24.

2.Tomas de Aquino, S.Th. I-IIae, q.113, a. 4.

3.Gregorio Magno, Homilias sobre Ezechiel, II,7 (PL 76, 1018),

4.Buenaventura de Bagnoregio, Itinerarium mentis in Deum, VII, 4.

Related

Roma se une en oración: el mundo despide al Papa Francisco con amor y gratitud

Exaudi Redacción

24 abril, 2025

2 min

El corazón de la Iglesia late entre el luto y la esperanza

Exaudi Redacción

24 abril, 2025

2 min

Se realizó en el Vaticano la primera Congregación General de los Cardenales

Exaudi Redacción

22 abril, 2025

2 min

¿Qué sucede cuando fallece un Papa? El camino hacia un nuevo Pontífice

Exaudi Redacción

22 abril, 2025

3 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)