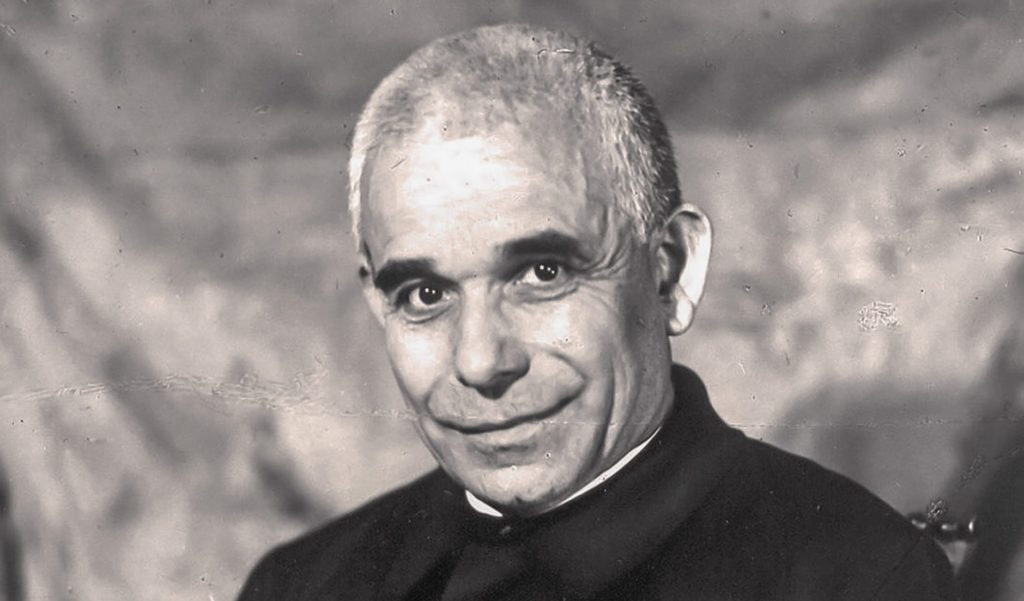

San Leopoldo De Castelnovo (Adeodato Mandic), 30 de julio

Apóstol de la Confesión

Este insigne discípulo de Cristo, por amor a Él y en perfecta obediencia a sus superiores, sacrificó su anhelo de trabajar por la unidad de los cristianos en tierras de misión, y se santificó en un minúsculo reducto impartiendo el sacramento de la Confesión. Nació en Castelnovo de Càttaro (Herceg-Novi en italiano), Diócesis de Dalmacia el 12 de mayo de 1866. Y se sintió fuertemente unido a su país y a su raza. Era el penúltimo de doce hermanos y le pusieron por nombre Adeodato Mandic. Sus padres pertenecían a la aristocracia, aunque por razones políticas habían venido a menos terminando casi en la miseria. La abuela materna de Mandic fue condesa de Bujovi. Y la noble ascendencia de su padre procedía de Bosnia. Ambos progenitores, muy católicos, influyeron en Mandic, en particular su madre. Fue un muchacho disciplinado, muy inteligente, reflexivo, y aplicado en los estudios. No debieron considerarlo apto para la predicación, no solo por razones de salud, que era pésima, sino también debido a un pequeño defecto de pronunciación. A los 17 años ingresó en el convento capuchino de Bassano del Grappa (Vicenza) y eligió el nombre de Leopoldo. En 1890 fue ordenado sacerdote en Venecia. A partir de entonces realizó sucesivas misiones: Superior de la residencia de Grappa, vicario del convento de Capodistria, confesor en Thiene, en el Santuario de la Virgen del Olmo, y en Padua. Desde abril de 1909 el resto de su vida discurriría en esta última ciudad, exceptuando la etapa de varios meses que permaneció en distintos lugares del sur de Italia desterrado por voluntad propia durante la Primera Guerra Mundial, a efecto de preservar su nacionalidad, y otro breve periodo de permanencia provisional en el convento de Fiume d’Istria. No pudo dedicarse a luchar por la unidad de los ortodoxos a la Iglesia católica, que fue su ardiente anhelo, pero en su intención y en su corazón lo tuvo presente en todo momento. Y aunque se sentía orgulloso de su nacionalidad, en su decisión de elegir voluntariamente el destierro (decía a sus superiores: «¡No, jamás! La sangre no es agua; no se puede traicionar a la sangre»), pesaba la esperanza de poder llegar con ella al corazón de los alejados de la Iglesia. Dejó notas escritas en las que renovaba su íntima promesa a Cristo de hacerse víctima por esta reconciliación. Su vocación fue el Oriente que, según afirmó, «tenía siempre ante sus ojos». Pero su frágil salud disuadió a sus superiores, quienes le encomendaron la misión de confesar, que ocupó treinta años de su vida. Decisión inspirada, porque ante el confesionario de Leopoldo, en el que llegó a pasar 15 horas seguidas, desfilaron personas de toda condición, incluso llegadas desde fuera, que se convertían con sus palabras. La noticia de su traslado a Fiume causó tal conmoción que hasta intervino el obispo pidiendo a los superiores que lo reconsideraran. Por eso el santo fraile regresó a Padua.

Tenía un temperamento fuerte, muy apasionado, y solía rezar emulando a san Jerónimo de este modo: «¡Perdóname, Señor, que soy de Dalmacia!». Era severísimo consigo mismo, reservando toda su delicadeza para los demás. Se esforzaba heroicamente para vivir una continencia verbal actuando caritativamente en cualquier situación: «Hemos de vencer siempre con la caridad», solía decir. Inclinado al perdón, no reparaba en gestos cotidianos dirigidos a su persona que para otros serían ofensivos. Alguna vez fue objeto de críticas siendo reprendido por anteponer la confesión a ciertos actos comunitarios, o bien porque se juzgaba su confesión como excesivamente laxa. Pero él pensaba: «si alguien viene para arrodillarse delante de mí, ¿no es esta una prueba suficiente de que implora el perdón de Dios?». Y añadía: «La misericordia de Dios es superior a toda expectativa». Enseñando a los penitentes el crucifijo, decía: «Es Él quien perdona, es Él quien absuelve» […]. «Si el Crucificado me echara en cara que tengo manga ancha, respondería: este doloroso ejemplo, Padrone benedetto (Dueño bendito), me lo habéis dado Vos; ¡yo no he llegado aún a la locura de morir por las almas!». Defendió el derecho a la vida alentando a las futuras madres, instó a los médicos a preservarla, y no cesó de acoger a todos con un corazón rebosante de amor, exhortando siempre a vivir en fe. Creía que un sacerdote debía morir en las fatigas apostólicas, considerando esta muerte la más digna de todas. Y así entregó su alma el 30 de julio de 1942, tras un ataque cerebral fulminante mientras se hallaba en la sacristía revestido con su alba para oficiar la Santa Misa. Fue beatificado por Pablo VI el 2 de mayo de 1976. Juan Pablo II lo canonizó el 16 de octubre de 1983.

© Isabel Orellana Vilches, 2018

© Isabel Orellana Vilches, 2018

Autora vinculada a

Obra protegida por derechos de autor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.

________________

Derechos de edición reservados:

Fundación Fernando Rielo

Goya 20, 4.º izq. int. 28001 Madrid

Tlf.: (34) 91 575 40 91

Correo electrónico: [email protected]

Depósito legal: M-18664-2020

ISBN: 978-84-946646-6-3

Compra el santoral aquí.

Related

San Luis Orione, 12 de marzo

Isabel Orellana

12 marzo, 2025

6 min

San Eulogio de Córdoba, 11 de marzo

Isabel Orellana

11 marzo, 2025

6 min

Santa María Eugenia de Jesús, 10 de marzo

Isabel Orellana

10 marzo, 2025

6 min

El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado: P. Jorge Miró

Jorge Miró

09 marzo, 2025

3 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)