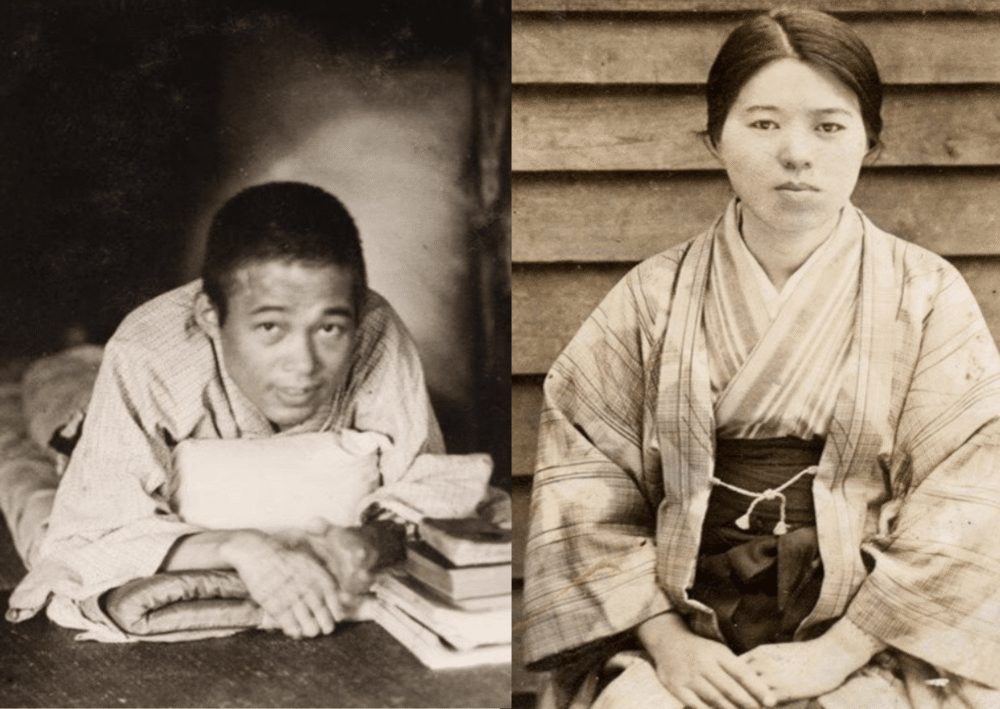

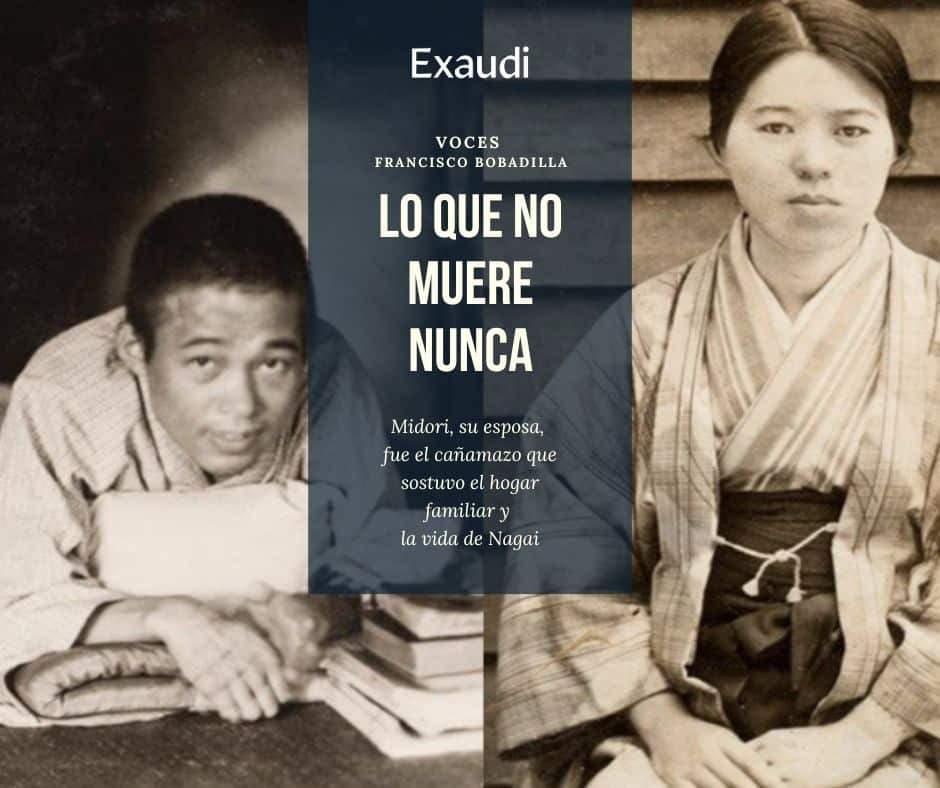

Lo que no muere nunca

Midori, su esposa, fue el cañamazo que sostuvo el hogar familiar y la vida de Nagai

Los relatos del dolor y sufrimiento humano son conmovedores. Llevar esas cruces, ya sea como el Cristo de la Pasión o el Cireneo que ayuda a cargar el leño, con un sentido sobrenatural sin amargura ni pesimismo, es edificante y admirable. La vida de Takashi Pablo Nagai (1908-1951) y de su esposa Midori son un testimonio de vida cristiana de tal magnitud que merece ser todo esfuerzo para promover su causa de beatificación en la Iglesia Católica. A la figura de Takashi dediqué un artículo en este blog a propósito de una biografía suya que leí (https://tertuliaabierta.wordpress.com/2020/04/07/campanas-por-nagasaki/). En esta entrada se pueden encontrar referencias sobre su vida.

Recientemente, ediciones Encuentro ha publicado la autobiografía de Takashi Lo que no muere nunca (Madrid, 2023, Kindle edition). Nagai cuenta en este relato su formación universitaria como médico, la participación que tuvo en el cuerpo médico durante las guerras de Manchuria y China; el romance con Midori, su esposa a quien debe su conversión al catolicismo; su trabajo como médico radiólogo, profesor universitario e investigador en los campos de la radiología y de la investigación sobre la estructura fina de los tejidos del cuerpo humano. La exposición a la que estuvo expuesto en la práctica radiológica le originó leucemia y, a pesar de las limitaciones físicas que lo acompañaron de ordinario, desempeño con una honda vocación de servicio su tarea médica hasta un poco antes de su postración final que lo dejó inmovilizado en la pequeña cabaña que construyó para sus últimos días.

La vida de Takashi Nagai fue admirable, pero me ha conmovido más la abnegada vida de Midori, su esposa. Ella fue el cañamazo que sostuvo el hogar familiar y la vida de Nagai. Fue, asimismo, el regazo amoroso en el que reposaron sus hijos y esposo. Es precioso el relato que Nagai escribe cuando le comunica a Midori que tiene leucemia: “Le dijo a su mujer que había contraído una enfermedad incurable y que le quedaban solo tres años de vida, a esa mujer cuya única recompensa hasta ese momento había sido la de reducirse a ser tan diminuta, a esa mujer que había luchado tanto con él, en la espera vana de que un día pudiese llegar a ser profesor y poder al menos llevar una vida como los demás. Haruno (Midori) abrazó fuerte al niño y se quedó escuchando inmóvil. Después de que él terminara de hablar, se quedó quieta durante algunos instantes y después de ello se levantó, se dirigió hacia el pequeño altar que tenían, encendió una vela y dirigiéndose al crucifijo empezó a rezar. Ryūkichi (Takashi) la miró impotente. Su pensamiento se dirigió a Getsemaní, a esa escena de sufrimiento y de oración en vísperas de la muerte, cuando Jesús, sudando sangre, dijo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta mujer —pensó— que hasta ahora ha llevado una gran cruz, de hoy en adelante tendrá que llevar una cruz todavía mayor. La espalda de su mujer temblaba a la luz de la vela mientras rezaba. Le pareció algo profundamente sagrado. Ella bajó la cabeza. Al terminar de rezar fue a sentarse frente a Ryūkichi y, sonriendo, dijo: «Ya vivamos, ya muramos, ¡es para gloria de Dios!»

La vida de Takashi Nagai fue admirable, pero me ha conmovido más la abnegada vida de Midori, su esposa. Ella fue el cañamazo que sostuvo el hogar familiar y la vida de Nagai. Fue, asimismo, el regazo amoroso en el que reposaron sus hijos y esposo. Es precioso el relato que Nagai escribe cuando le comunica a Midori que tiene leucemia: “Le dijo a su mujer que había contraído una enfermedad incurable y que le quedaban solo tres años de vida, a esa mujer cuya única recompensa hasta ese momento había sido la de reducirse a ser tan diminuta, a esa mujer que había luchado tanto con él, en la espera vana de que un día pudiese llegar a ser profesor y poder al menos llevar una vida como los demás. Haruno (Midori) abrazó fuerte al niño y se quedó escuchando inmóvil. Después de que él terminara de hablar, se quedó quieta durante algunos instantes y después de ello se levantó, se dirigió hacia el pequeño altar que tenían, encendió una vela y dirigiéndose al crucifijo empezó a rezar. Ryūkichi (Takashi) la miró impotente. Su pensamiento se dirigió a Getsemaní, a esa escena de sufrimiento y de oración en vísperas de la muerte, cuando Jesús, sudando sangre, dijo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta mujer —pensó— que hasta ahora ha llevado una gran cruz, de hoy en adelante tendrá que llevar una cruz todavía mayor. La espalda de su mujer temblaba a la luz de la vela mientras rezaba. Le pareció algo profundamente sagrado. Ella bajó la cabeza. Al terminar de rezar fue a sentarse frente a Ryūkichi y, sonriendo, dijo: «Ya vivamos, ya muramos, ¡es para gloria de Dios!»

“El fruto de todo lo que Ryūkichi había construido y conseguido a lo largo de los años había quedado reducido a un montón de cenizas porque era de una naturaleza que estaba destinada a morir. Cuando se dio cuenta de que había dedicado toda su vida a trabajar por algo que al final se convertiría en cenizas, se quedó consternado. —¡Toda una vida reducida a cenizas! ¡No podía soportar una vida sin sentido! Tenía que encontrar lo que no perece. Tenía que aferrarse a lo que no muere nunca. El tiempo pasa, el espacio se desvanece, los seres vivos mueren, pero nosotros tenemos que vivir la vida de modo que permanezca lo que no perece, lo que no muere. «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Había comprendido que lo que va más allá del tiempo y el espacio y permanece para siempre es la palabra de Jesucristo, que es Dios. La vida en Su palabra, la vida con Su palabra, la vida que ama a Dios y es amada por Dios, la vida sobrenatural, la vida del espíritu: esta es la verdadera vida que un hombre debe vivir. Ryūkichi lo había perdido todo, pero estaba entrando en su nueva vida, en busca de aquello que nunca perdería. En una cabaña provisional en medio del desierto atómico azotada por el viento, con dos niños pequeños entre los brazos y un cuerpo que ya no puede mover como le gustaría, Ryūkichi lleva ahora una vida llena de luz”.

Y así terminó sus días Takashi Pablo Nagai, el cuerpo adolorido y al alma sonriente aferrado al Dios vivo de quien proceden todas las gracias.

Related

Cicatrices en el corazón

P Angel Espinosa de los Monteros

25 febrero, 2025

2 min

El Papa en el Gemelli pasó una noche tranquila

Exaudi Redacción

20 febrero, 2025

1 min

El Papa al pueblo gitano: Tienen mucho que aportar a la Iglesia y a la sociedad

Exaudi Redacción

13 enero, 2025

6 min

El Papa: La Palabra de Dios nos llama a imitar al Dios del amor para encontrar la luz

Exaudi Redacción

05 enero, 2025

5 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)