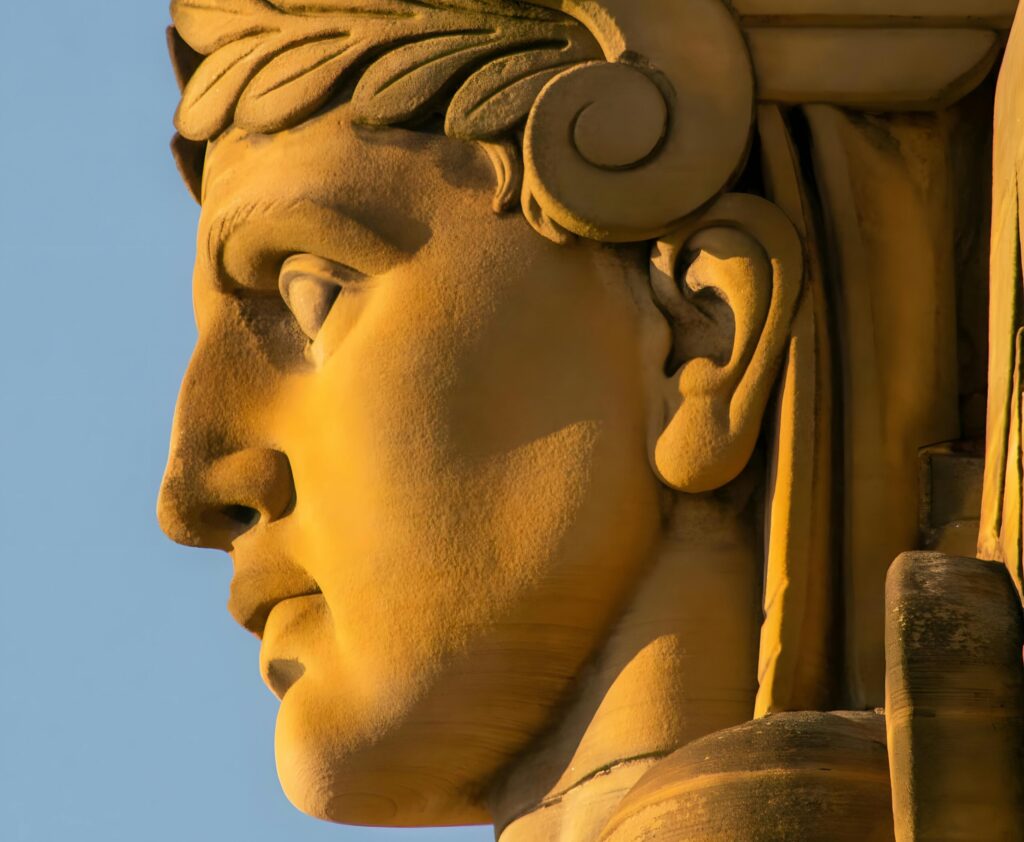

El rostro de la estética

Las cosas son bellas porque deleitan o agradan porque son hermosas

Si bien el cuerpo se abre a manifestaciones superiores del espíritu humano o como diría la Dra. G. Castillo “lo mejor de nosotros ‘sale’ al exterior gracias a nuestra corporalidad”; sin embargo, es a través del rostro que un quién se hace cargo de la singularidad de una persona. Cuando se entra en contacto con una persona, vis to vis, el conocimiento adquiere dimensiones y perspectivas insospechadas. No solamente, se asiste como espectador a su biografía desplegada hasta ese momento, también se comparte valoraciones, interpretaciones y fundamentaciones de algunos sus hitos personales. Lo sabido por escuchado se admite irisado por su ser personal expresado ora por sus gestos, ora por su mirada, ora por sus inflexiones de la voz… que rubrican un mundo intenso, diferente y original. No podía ser de otro modo porque el encuentro con una persona no es un tropezón banal. Es, más bien, el comienzo del descubrimiento de una subjetividad, de un espíritu que da noticia de un origen superior que le añade plasticidad, profundidad y misterio.

En cierto modo, algo similar sucede cuando uno se topa con la estética. Ésta hace referencia a la belleza. Su habitual modo de manifestarse es a través de la pintura y la escultura. La música y la poesía poseen estatutos propios que trazan en modo de apreciarlas. La naturaleza tiene lo suyo: orden, armonía, intensidad, colorido y formas logradas… atributos que mejor se aprecian cuando se deja la ciudad un fin de semana o por vacaciones. La prisa de los días con sus urgencias que, al agotarse en sí mismas no favorecen la perspectiva ni la relación con el entorno, impiden concebir – este verbo supone cierta elaboración- armónica de la belleza, más fuerzan a tener una visión fragmentada y reducida de la misma. Fragmentada en función de las expresiones artísticas más conocidas y reducida porque la confinan – en orden a sus manifestaciones – a los ámbitos o lugares en que aquellas se exhiben. Si la estética se termina circunscribiendo a los claustros especializados, entonces no es factible hacerse con ella en la vida cotidiana, más aún si se carece de una sensibilidad cultivada.

Los literatura no abunda en técnicas, estilos o modalidades artísticas, por contrario, descienden al sustrato y a los principios filosóficos de la belleza. No eran artistas los que discurrían sino pensadores que desde la antigua Grecia han reflexionado en torno a la estética, entrelazándola y vinculándola a la concepción del hombre, del universo y de Dios. Desde la óptica del razonamiento, estética propone el siguiente dilema: las cosas son bellas porque deleitan o agradan porque son hermosas. Si se sostiene que las cosas son bellas porque deleitan, entonces se admite que la belleza está en la subjetividad de la persona, en cuyo caso, es la sensibilidad la que acredita lo bello. En consecuencia, la medida de la estimación de la belleza de algo estará ligada a la mayor o menor intensidad de estremecimiento y avivamiento de las emociones que eso percibido despierta. En este sentido, se podría concluir que lo bello estaría condicionado al tipo de personalidad, a la excitabilidad, la capacidad de responder sensiblemente a lo visto de parte de un observador; como también por sus laberintos emocionales y preocupaciones que le impiden orientar sus sentidos intencionalmente hacia su entorno.

La otra parte del dilema señala que lo bello es constitutivo de las cosas, y, porque en sí son bellas convocan, atraen e invitan a contemplarlas. ¿De qué modo son bellas? ¿Todas guardan la misma forma de belleza? ¿Se deja ‘atrapar’ exclusivamente por lo que captan los sentidos? Ahora bien, si todas las cosas son bellas, siendo distintas, es porque tienen atributos comunes que, no accidentales. Si así no fuera lo bello se confinaría a grupos, especies o género de las cosas. Por tanto, lo estético habría identificarlo en lo que trasciende a lo que aparece, a lo que se ve para tocarlo desde lo que son, desde su propio ser. Pero lo que las cosas son, no es producto de una suerte de auto constitución: el ser lo han recibido. Si lo han recibido, quiere decir que son criaturas que participan de la naturaleza y cualidades de su Creador, una – entre muchas, es su belleza.

El dilema sin embargo, no se resuelve decantándose por una o por otra opción. Lo apasionante del estudio de la estética es que reflexiona acerca de la conexión entre ambos extremos: la belleza de las cosas y del modo cómo el hombre la aprehende. Si las cosas participan del ser en modo diverso, a mayor plenitud del ser recibido más belleza, entonces, la captación de los atributos del ser participado no conviene principalmente a los sentidos, son más bien cauce para la intervención de las facultades humanas: entendimiento y voluntad. Captar la armonía, la integridad, la simpleza, la verdad y claridad de las cosas no predica frivolidad, más bien reclama cierto esfuerzo querido para que el intelecto – acompañado de la sensibilidad – penetre al ser de las cosas y pueda contemplarlas. La contemplación no es un puro ver. Exige dos condiciones. Primero, poner entre paréntesis la vanidosa subjetividad de sentirse origen de la belleza; y, segundo, despojado de ese talante, abrirse respetuosamente a la cosa en sí permitiendo que la intimidad haga un viaje desde el interior para que irisada por la admiración que nace del descubrimiento del Creador en ella, se pose en la pupila de los ojos, de manera que la captación de la belleza es consecuencia de una mirada de amoroso agradecimiento.

La belleza es apaciblemente atractiva. No se percibe como provocativa en el sentido que mueve vehementemente el apetito o el deseo al punto que ofusque o desordene la pasión; si así fuera el intelecto no podría penetrar en lo visto: la efervescencia sensible se regodea consigo mismo y presa de ese ensimismamiento es negada para mirar hacia fuera.

De algún modo, la belleza es unión, sintonía entre mi-ser y el ser de la cosa que contemplo. La cosa da noticia de lo que es y de los atributos que posee, en cierto modo despóticamente, en cambio, el hombre – libre por naturaleza – tiene la potestad de actuar en contra de su ser. En el hombre cabe la desarmonía, la inversión de sus fines y el uso desordenado de sus facultades. Desde esta perspectiva, hacerse con la belleza supone semejanza entre la cosa y la persona. Semejanza que avoca de su parte, el despliegue de sus virtudes y dominio de sí mismo para menos limitado para dejarse arrobar por la belleza. Cuando se vive en armonía unirse con más intensidad y complacencia con belleza de las cosas no es un reto oneroso, más bien es la aquiescencia hacia la plenitud.

El artista, por su parte, posee un don especial que le permite plasmar la belleza, iluminando el quid distinguible de las cosas infundiéndoles nueva forma – la vista por él en su mente – y, haciendo que otros perciben lo que ha visto y participen de su riqueza interior. No solamente el artista puede educir la belleza que en potencia tienen las cosas. También el ciudadano de a pie puede descubrir la mano de Dios en lo cotidiano, en la sonrisa de un niño, en la mirada tierna de un anciano, en el ‘ajá’ de un estudiante que luego de un esfuerzo prolongado, entiende la lección; en la escucha atenta y acogedora de un amigo que pasa por problemas… En la gotas de lluvia que golpean con ritmo el tejado de una casa; el despertar del sol cuyos rayos ingresan a una habitación… La belleza es profunda, misteriosa, filosófica pero sabe expresarse en la simplicidad, en el bien, en la vida y en la bondad. Este es el rostro que tenemos que descubrir de la estética.

Related

Revertir el Deterioro Social: Una Tarea que Comienza en la Dirección Empresarial

Alejandro Fontana

25 abril, 2025

5 min

La revolución de la ternura

María Elizabeth de los Ríos

25 abril, 2025

4 min

¡Su Esperanza No Muere!

Mario J. Paredes

24 abril, 2025

6 min

El escritor religioso de corazón combatiente

Francisco Bobadilla

24 abril, 2025

4 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)