El Papa: “La verdadera justicia de Dios es la misericordia que salva”

Palabras del Santo Padre antes del Ángelus

Al final de la Santa Misa celebrada en la Capilla Sixtina con motivo de la Festividad del Bautismo del Señor, el Papa Francisco se asomó a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano para recitar el Ángelus con los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro para la cita habitual de los domingos.

Estas fueron las palabras del Papa al introducir la oración mariana:

***

Palabras del Papa

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy celebramos la Fiesta del Bautismo del Señor, y el Evangelio nos presenta una escena asombrosa: es la primera vez que Jesús aparece en público después de su vida escondida en Nazaret; llega a la orilla del río Jordán para que Juan lo bautice (Mt 3,13-17). Era un rito con el que la gente se arrepentía y se comprometía a convertirse; un himno litúrgico dice que el pueblo iba a bautizarse “desnuda el alma y desnudos los pies”, es decir, con humildad y corazón transparente. Pero, viendo que Jesús se mezcla con los pecadores, uno se queda sorprendido y se pregunta: ¿por qué tomó esta decisión, Él, el Santo de Dios, el Hijo de Dios sin pecado? Encontramos la respuesta en las palabras que Jesús dirige a Juan: “Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos toda Justicia” (v. 15). Cumplir toda justicia: ¿Qué quiere decir?

Haciendo que Juan le bautice, Jesús nos desvela la justicia de Dios, que Él ha venido a traer al mundo. Muchas veces tenemos una idea limitada de la justicia, y pensamos que significa: el que se equivoca, paga, y así repara el mal que ha hecho. Pero la justicia de Dios, como enseña la Escritura, es mucho más grande: no tiene como fin la condena del culpable, sino su salvación y su regeneración, el hacerlo justo. Es una justicia que proviene del amor, de esas entrañas de compasión y misericordia que son el corazón mismo de Dios, Padre que se conmueve cuando estamos oprimidos por el mal y caemos bajo el peso de los pecados y de las fragilidades. Así, la justicia de Dios no busca distribuir penas y castigos sino, como afirma el apóstol Pablo, consiste en hacernos justos a nosotros, sus hijos (cfr. Rm 3,22-31), librándonos de las ataduras del mal, resanándonos, levantándonos. Y entonces comprendemos que, en la orilla del Jordán, Jesús nos revela el sentido de su misión: Él ha venido para llevar a cabo la justicia divina, que es salvar a los pecadores; ha venido para tomar sobre sus hombros el pecado del mundo y descender a las aguas del abismo, de la muerte, con el fin de recuperarnos e impedir que nos ahoguemos. Él nos muestra que la verdadera justicia de Dios es la misericordia que salva, el amor que comparte nuestra condición humana, que se hace cercano, solidario con nuestro dolor, entrando en nuestras oscuridades para restablecer la luz.

Benedicto XVI afirmó que “Dios ha querido salvarnos yendo él mismo hasta el fondo del abismo de la muerte, con el fin de que todo hombre, incluso el que ha caído tan bajo que ya no ve el cielo, pueda encontrar la mano de Dios a la cual asirse a fin de subir desde las tinieblas y volver a ver la luz para la que ha sido creado” (Homilía, 13 de enero de 2008).

Hermanos y hermanas, también nosotros, discípulos de Jesús, estamos llamados a ejercitar de este modo la justicia en las relaciones con los demás, en la Iglesia, en la sociedad: no con la dureza de quien juzga y condena dividiendo las personas en buenas y malas, sino con la misericordia de quien acoge compartiendo las heridas y las fragilidades de las hermanas y de los hermanos para levantarlos. Quisiera decirlo así: no dividiendo, sino compartiendo. No dividir, sino compartir. Hagamos como Jesús: compartamos, llevemos los pesos los unos de los otros, mirémonos con compasión, ayudémonos mutuamente. Preguntémonos: ¿yo soy una persona que divide o que comparte? Y ahora recemos a la Virgen, que dio a la luz a Jesús sumergiéndolo en nuestra fragilidad para que recuperásemos la vida.

Related

Catequesis del Papa: El hombre rico. Jesús «lo miró con amor»

Exaudi Redacción

09 abril, 2025

5 min

Francisco, en recuperación: avanza progresivamente

Exaudi Redacción

08 abril, 2025

2 min

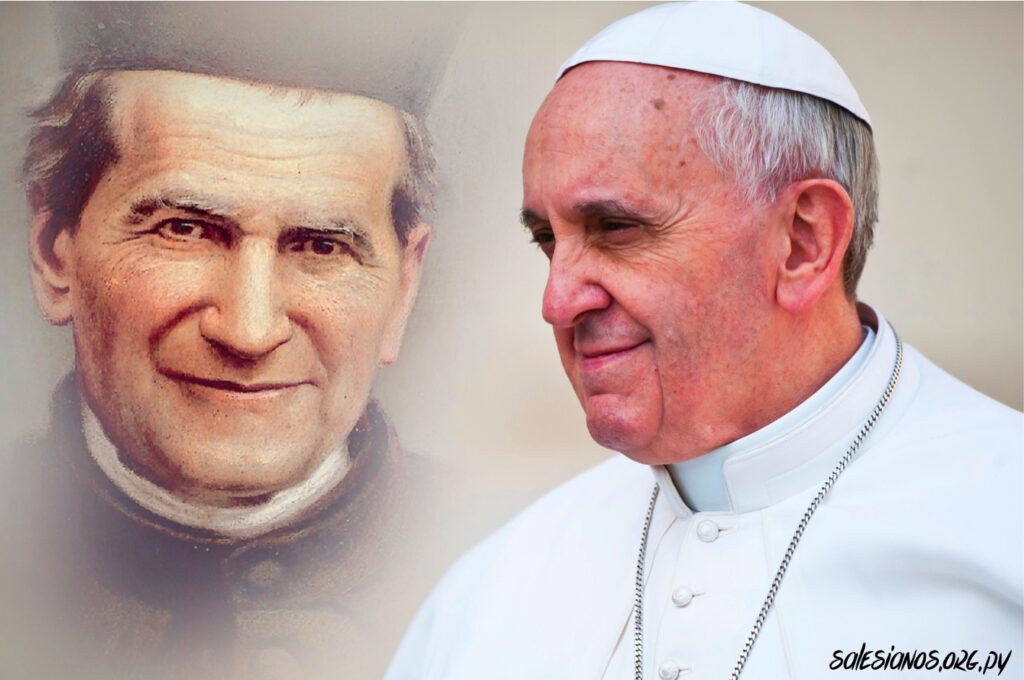

El Papa a los Salesianos: «Sirvan a los demás sin guardarse nada para sí mismos»

Exaudi Redacción

07 abril, 2025

2 min

El Papa: En la convalecencia, siento el «dedo de Dios» y experimento su cariñosa caricia

Exaudi Redacción

06 abril, 2025

2 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)