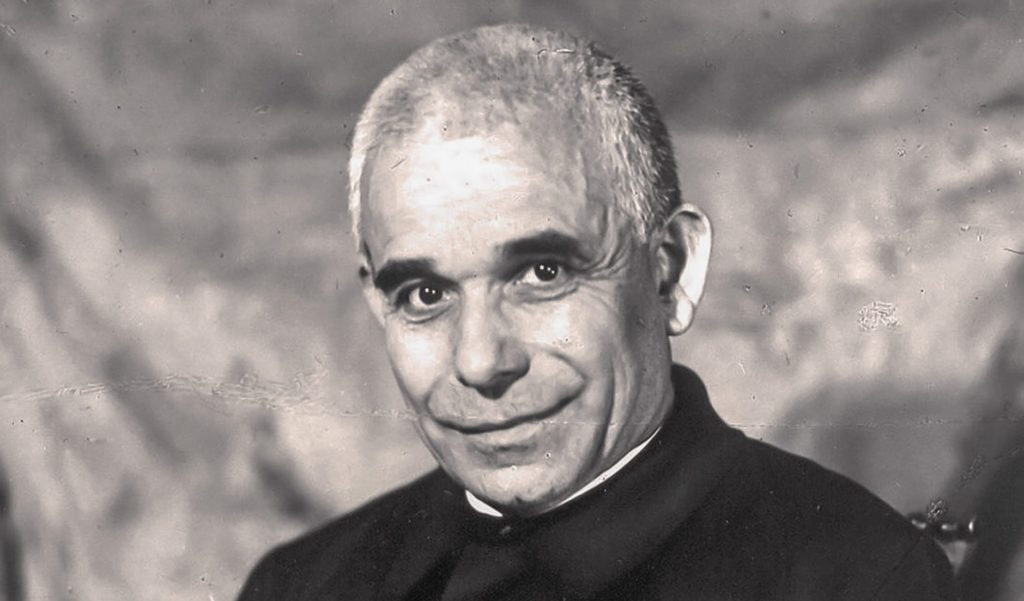

Beato Carlos Steeb, 15 de diciembre

Fundador de la congregación religiosa de las Hermanas de la Misericordia

Nació en Tübingen, Alemania, el 18 de diciembre de 1773 en un hogar de prósperos comerciantes de lana. Su familia era luterana de gran influencia y reconocimiento social porque su padre se ocupaba de la administración de las posesiones del duque de Württemberg. Además, su abuelo paterno había ocupado puestos relevantes en la ciudad. Su infancia estuvo marcada por la sucesiva muerte de sus hermanos, seis de los cuales no sobrevivieron a los primeros años de vida, quedándole solo una hermana. A su padre estas pérdidas le afectaron sobremanera. Pero a Carlos las desgracias familiares le enseñaron el valor de la paciencia y de la generosidad; hicieron de él una persona indulgente y comprensiva. Su madre, una mujer fuerte, influyó en su formación.

Recibió una esmerada educación humanística en su ciudad y con 16 años fue enviado a estudiar a París, pero la enrarecida situación política que culminó en la Revolución aconsejó su salida del país en 1791 y regresó a su hogar. Al año siguiente se trasladó a Verona con la misma idea que guió su viaje anterior: consolidar el aprendizaje de idiomas e irse introduciendo en el mundo de los negocios textiles, aprovechando las excelentes relaciones de su padre. Su madre, férrea luterana, temía el influjo que podían tener en él los católicos. Y no se equivocó. La Providencia había guiado los pasos de Carlos, porque fue allí donde su contacto habitual en foros donde existía una viva presencia eclesial le atrajo al catolicismo.

Hasta ese momento había sido un fiel luterano, como toda su familia, pero se encontró con muchas preguntas sobre la fe católica y la protestante. Leyó, reflexionó y tras encomendarse a María y aceptar la dolorosa ruptura que impuso su familia, que rechazó su decisión y le cerró las puertas del hogar por completo, en septiembre de ese mismo año 1792 se convirtió. Quedaba sin recursos económicos, desamparado en un país lejano al suyo. Pero era más fuerte su convicción espiritual y no le faltó la ayuda de amigos religiosos que habían apreciado ya sus muchas virtudes.

Ingresó en el Oratorio de san Felipe Neri y fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 1796. Verona era invadida y saqueada por las tropas napoleónicas. Y Carlos, a sus 24 años, influenciado por el testimonio del padre Pietro Leonardi, artífice de la “Fraternidad evangélica de sacerdotes y laicos hospitalarios”, se implicó de lleno en acciones caritativas de asistencia y consuelo a enfermos, heridos de guerra, mutilados y moribundos, sin tener en cuenta sus ideologías y bandos en los que luchaban. Además, se volcó con los “sin techo”, abandonados y faltos de trabajo para elemental sustento.

Su dominio de lenguas le permitió ser un providencial traductor de emociones y necesidades. Hombres, mujeres, ancianos, niños, los huérfanos, todos sintieron el calor de su ternura y la generosidad que brotaba de él a manos llenas, hasta el borde del agotamiento. Su estrecho contacto con los enfermos hizo que contrajese el tifus, y pensando que llegaba su fin redactó su testamento. Estaba dispuesto a morir. Pero el padre Bertolini, su director espiritual, vaticinó: “No es tu hora, el Señor espera algo grande de ti”.

Fue profesor de teología en el seminario de Verona y también en colegios de Alemania y de Francia, pero su vocación a paliar las carencias humanas, que tanto sufrimiento reportan, alimentaban sus súplicas a la Santísima Trinidad. Y en torno a 1835 compartió el sueño que tenía de poner en marcha una fundación destinada a la asistencia de los que padecen con una veronesa que dirigía espiritualmente: la beata Vincenza Luigia Poloni. “Hija mía, el Señor la quiere fundadora de un Instituto de Hermanas de la Misericordia, ninguna dificultad la atemorice o la detenga, para Dios nada es imposible”, le dijo. Como le sucedió a Carlos, ella había perdido a nueve de los doce hermanos que nacieron en su hogar, una familia de farmacéuticos, negocio en el que trabajaba. Cuando conoció al beato en 1821 ya pensaba ser religiosa. Así que, alentada por él, y mostrando su plena disponibilidad, se unió a unas cuantas mujeres dispuestas a entregar su vida junto a los que sufren, en los que veían el rostro de Jesucristo, y en 1840 dieron origen a ese Instituto.

A la muerte de su hermana el padre Steeb heredó los bienes de la familia, y pudo ayudar económicamente a la fundación, aunque tuvo que afrontar muchos contratiempos y críticas malsanas. Entonces ya se hallaba muy agotado físicamente; estaba enfermo. Siguieron llenando su vida los constantes desvelos por los necesitados, al punto que fue denominado “mamá” de los enfermos por su trato hacia ellos, plagado de ternura. Y de hecho, por esta acción fue galardonado por el emperador de Austria con la Cruz de Oro. También se le ha denominado el “samaritano de Verona”

Fue un gran director espiritual y apóstol ejemplar. No perdió ocasión para animar a los jóvenes en la búsqueda del ideal religioso. La última etapa de su vida atendió a sus hijas, las formó y las acompañó en la senda incomparable de la caridad, prestando servicio junto a ellas con el lema: “Servir al hombre en humildad, simplicidad, caridad por el solo amor a Dios”. Llegó a conocer la expansión del Instituto dentro y fuera del país. Vincenza le antecedió en su ingreso en el cielo, falleciendo de forma inesperada con 53 años el 11 de noviembre de 1855. Él murió el 15 de diciembre de 1856 a la edad de 83 años dejando a sus hijas este postrer testamento con su bendición: “La unión, la paz, la obediencia, y los enfermos…”. Fue beatificado por Pablo VI el 6 de julio de 1975.

© Isabel Orellana Vilches, 2018

Autora vinculada a

Obra protegida por derechos de autor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.

________________

Derechos de edición reservados:

Fundación Fernando Rielo

Goya 20, 4.º izq. int. 28001 Madrid

Tlf.: (34) 91 575 40 91

Correo electrónico: [email protected]

Depósito legal: M-18664-2020

ISBN: 978-84-946646-6-3

Compra el santoral aquí.

Related

San Luis Orione, 12 de marzo

Isabel Orellana

12 marzo, 2025

6 min

San Eulogio de Córdoba, 11 de marzo

Isabel Orellana

11 marzo, 2025

6 min

Santa María Eugenia de Jesús, 10 de marzo

Isabel Orellana

10 marzo, 2025

6 min

El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado: P. Jorge Miró

Jorge Miró

09 marzo, 2025

3 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)