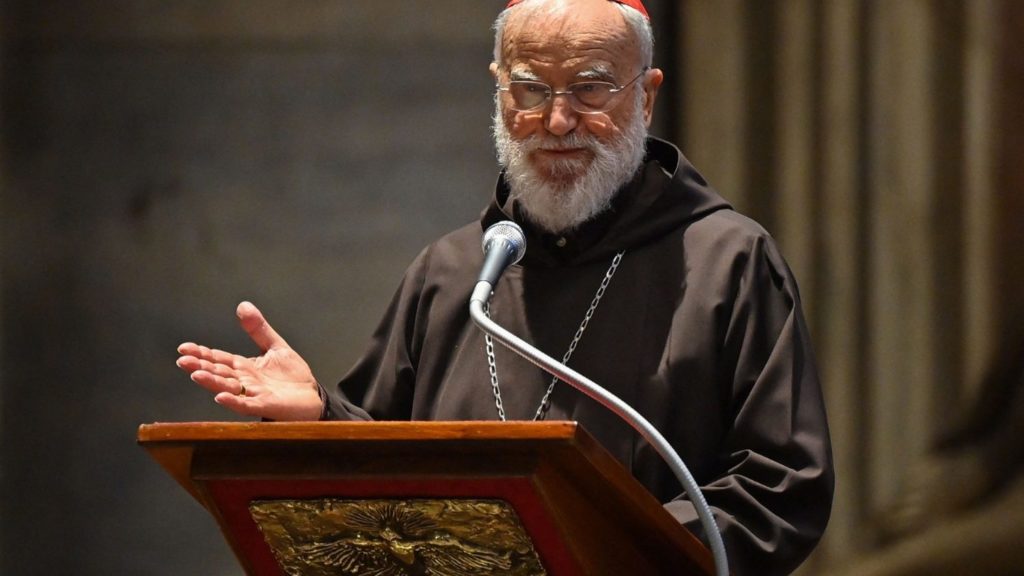

Adviento 2021: 1ª predicación del cardenal Cantalamessa

“Dios envió a su hijo para que recibiéramos la adopción filial”

En la mañana de de hoy, 3 de diciembre de 2021, el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia ha pronunciado su 1ª predicación de Adviento.

El tema de este año es: “Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo”, tomado de los versículos 4-7 del capítulo 4 de la Carta de San Pablo a los Gálatas, que resume todo el misterio cristiano. El cardenal tiene la intención de continuar la predicación de la pasada Cuaresma, en la que había “tratado de poner de relieve el peligro de vivir ‘etsi Christus non daretur‘, ‘como si Cristo no existiera’”.

En la meditación de hoy, celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano y titulada “Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción filial”, el religioso capuchino se centro en la primera parte del texto del Apóstol.

A continuación, sigue el texto completo del sermón del predicador de la Casa Pontificia, ofrecida por su página web oficial.

***

La pasada Cuaresma traté de resaltar el peligro de vivir “etsi Christus non daretur”, “como si Cristo no existiera”. Continuando en esta línea, en las meditaciones de Adviento quisiera llamar la atención sobre otro peligro similar: el de vivir “como si la Iglesia fuera sólo esto”, es decir, escándalos, controversias, choque de personalidades, chismes o a lo sumo algún mérito en el campo social. Dicho brevemente, cosa de hombres como todo lo demás a lo largo de la historia. Lo que me propongo es resaltar el esplendor interior de la Iglesia y de la vida cristiana. No para cerrar los ojos a la realidad de hecho o para eludir nuestras responsabilidades, sino para afrontarlas en la perspectiva correcta y no dejarnos aplastar por ellas. No podemos pedir a los periodistas y a los medios de comunicación que tomen en cuenta cómo la Iglesia se interpreta a sí misma (aunque sería deseable que lo hicieran), pero lo más grave sería si también nosotros hombres de la Iglesia y ministros del Evangelio termináramos perdiendo de vista el misterio que habita la Iglesia y nos resignáramos a jugar siempre fuera de casa, fuera de campo y a la defensiva.

“Tenemos este tesoro en vasijas de barro”, escribió el Apóstol hablando del anuncio evangélico (2 Cor 4,7). Sería tonto pasar todo el tiempo discutiendo la “vasija de barro”, olvidando “el tesoro”. El Apóstol nos ayuda a captar incluso lo positivo que existe en semejante situación. Esto, dice, sucede “para que aparezca que este poder extraordinario pertenece a Dios, y no viene de nosotros” (2 Cor 4,7).Sucede con la Iglesia como con las vidrieras de una catedral. (Lo experimenté al visitar la de Chartres). Si uno mira las ventanas desde el exterior, desde la vía pública, uno ve solo pedazos de vidrio oscuro unidos por tiras de plomo igualmente oscuras. Pero si se entra dentro y se miran esas mismas vidrieras a contra luz, ¡qué esplendor de colores, de historias y de significados ante nuestros ojos! Aquí nos proponemos mirar a la Iglesia desde dentro, en el sentido más fuerte de la palabra, a la luz del misterio del que ella es portadora.

En la Cuaresma, nos sirvió de guía el dogma calcedoniano de Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios y una persona. En el presente nos servirá de guía uno de los textos litúrgicos más típicos del Adviento, es decir, Gálatas 4,4-7. Dice: “Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: “¡Abba, Padre!”. Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.”

En su brevedad, este pasaje es una síntesis de todo el misterio cristiano. Está presente la Trinidad: Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo; está la encarnación: “Dios envió a su Hijo”; todo esto no en abstracto y fuera del tiempo, sino en una historia de salvación: “en la plenitud del tiempo”. Tampoco falta la presencia, discreta pero esencial, de María: “nacido de mujer”. Finalmente está el fruto de todo esto: hombres y mujeres hechos hijos de Dios y templos del Espíritu Santo.

¡Hijos de Dios!

En esta primera meditación reflexionamos sobre la primera parte del texto: “Dios envió a su Hijo, para que recibiéramos la adopción filial”. La paternidad de Dios está en el corazón mismo de la predicación de Jesús. Incluso en el Antiguo Testamento Dios es visto como padre. La novedad es que ahora Dios no es visto tanto como “padre de su pueblo Israel”, en un sentido colectivo, por así decirlo, sino como el padre de cada ser humano, por justo o pecador que sea: por tanto, en un sentido individual y personal. Se preocupa de cada uno como si fuera el único; conoce las necesidades de cada uno, los pensamientos e incluso cuenta los pelos de la cabeza.

El error de la teología liberal, a caballo de los siglos XIX y XX (especialmente en su representante más ilustre, Adolf von Harnack), fue hacer de esta paternidad la esencia del Evangelio, prescindiendo de la divinidad de Cristo y del Misterio Pascual. Otro error (que comenzó con la herejía de Marción en el siglo II y nunca se superó por completo) es ver en el Dios del Antiguo Testamento a un Dios justo, santo, poderoso y atronador, y en el Dios de Jesucristo un Dios papá tierno, afable y misericordioso.

No, la novedad de Cristo no consiste en esto. Más bien, consiste más bien en el hecho de que Dios, permaneciendo como lo que era en el Antiguo Testamento, es decir, tres veces santo, justo y omnipotente, ¡ahora se nos da como papá! Esta es la imagen fijada por Jesús al principio del Padre Nuestro y que contiene in nuce todo lo demás: “Padre nuestro que estás en el cielo”: “que estás en el cielo”, es decir, que eres altísimo, trascendente, que distas de nosotros como el cielo de la tierra; pero “padre nuestro”, más aún, en el original “¡Abba!”, algo similar a nuestro papá, mi padre.Es también la imagen de Dios que la Iglesia puso al principio de su credo. “Creo en Dios, Padre todopoderoso”: padre, pero todopoderoso; todopoderoso, pero padre. Esto, por lo demás, es lo que todo hijo necesita: tener un padre que se incline sobre él, que sea tierno, con quien pueda jugar, pero que sea, al mismo tiempo, fuerte y seguro para protegerlo, para infundirle coraje y libertad.

En la predicación de Jesús comenzamos a vislumbrar la verdadera novedad que cambiará todo. Dios no es sólo padre en sentido metafórico y moral, en cuanto que creó y cuida de su pueblo. Él es también —y ante todo— el verdadero padre de un verdadero hijo que engendró “antes de la aurora”, es decir, antes del principio del tiempo, y gracias a este único Hijo los hombres podrán llegar a ser también ellos hijos de Dios en un sentido real y no sólo metafórico. Esta novedad se desprende de la manera de Jesús de dirigirse a su Padre llamándolo Abba así como de palabras: “Nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mt 11,27).

Debe notarse, sin embargo, que en la predicación del Jesús terrenal aún no aparece toda la novedad que trajo en cuanto a la paternidad de Dios hacia los hombres. El ámbito de aplicación del título “Padre” sigue siendo el moral; es decir, sirve para definir la forma de actuar de Dios respecto de la humanidad y el sentimiento que los hombres deben alimentar respecto de Dios. La relación es de tipo existencial, aún no ontológica y esencial. Por eso hacía falta el misterio pascual de su muerte y resurrección.

Pablo refleja esta etapa post-pascual de la fe. Gracias a la redención obrada por Cristo y que se nos aplica en el bautismo, ya no somos hijos de Dios solo en sentido moral, sino también real y ontológico. Nos hemos convertido en “hijos en el Hijo”; Cristo se ha convertido en “el primogénito entre muchos hermanos” (Rom 8,29).

Para expresar todo esto, el Apóstol se sirve de la idea de adopción: “… para que recibiéramos la adopción filial”, “Nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos” (Ef 1,5). Es sólo una analogía y, como toda analogía, insuficiente para expresar la plenitud del misterio.

La adopción humana, en sí misma, es un hecho jurídico. El niño adoptado asume el apellido, la ciudadanía, la residencia de quien lo adopta, pero no comparte su sangre ni el ADN del padre; no ha habido concepción, dolores y parto. Este no es así para nosotros. Dios nos transmite no sólo el nombre de los hijos, sino también su vida íntima, su Espíritu que es, por así decirlo, su ADN. A través del bautismo, la vida misma de Dios fluye en nosotros.En este punto, Juan es más atrevido que Pablo. Él no habla de adopción, sino de una auténtica generación, de nacimiento de Dios. Los que creyeron en Cristo “fueron engendrados por Dios” (Jn 1,13); en el bautismo se realiza un nacimiento “del Espíritu”, se “renace de lo alto” (cf. Jn 3,5-6).

De la fe al asombro

Hasta aquí las verdades de nuestra fe. Sin embargo, no me quiero detener en ellas. Son cosas que conocemos y que podemos leer en cualquier manual de teología bíblica, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los libros de espiritualidad… ¿Qué es, entonces, lo diferente que nos proponemos con esta reflexión?Para descubrirlo, parto de una frase de nuestro Santo Padre en la catequesis sobre la Carta a los Gálatas de la audiencia general del pasado 8 de septiembre. Después de haber citado nuestro texto sobre la adopción filial, añadía: “Nosotros, los cristianos, a menudo damos por sentada esta realidad de ser hijos de Dios. En cambio, es bueno recordar siempre con agradecimiento el momento en que lo fuimos, el de nuestro bautismo, para vivir con mayor conciencia el gran don recibido”.

Este es nuestro peligro mortal: dar por descontadas las cosas más sublimes de nuestra fe, incluyendo la de ser nada menos que hijos de Dios, del creador del universo, del todopoderoso, del eterno, del dador de la vida. San Juan Pablo II, en su carta sobre la Eucaristía, escrita poco antes de su muerte, hablaba del “asombro eucarístico” que los cristianos deberían redescubrir . Lo mismo debemos decir de la filiación divina: pasar de la fe al asombro. Me atrevo a decir: ¡de la fe a la incredulidad! Una incredulidad muy especial: la del que cree, sin poderse capacitar de lo que cree, pues le parece algo enorme e impensable. De hecho, ser hijos de Dios comporta una consecuencia que apenas se atreve uno a formular, tan vertiginosa es. ¡Gracias a ella, la brecha ontológica que separa a Dios del hombre es más pequeña que la brecha ontológica que separa al hombre del resto de la creación! Sí, porque por gracia llegamos a ser “partícipes de la naturaleza divina” (2 Pe 1,4).

Un ejemplo servirá mejor que muchos razonamientos para entender lo que significa no dar por descontado el ser hijos de Dios. Después de su conversión, santa Margarita de Cortona pasó un período de terrible desolación. Dios parecía enojado con ella y a veces la hacía recordar, uno por uno, todos los pecados cometidos en sus mínimos detalles, haciendo que deseara desaparecer de la faz de la tierra. Un día, después de la comunión, una voz se elevó de repente dentro de ella: “¡Hija mía!” Ella, que se había resistido a la visión de todas sus faltas, no pudo resistir la dulzura de esta voz, cayó en el éxtasis y durante el éxtasis los testigos presentes la escucharon repetir fuera de sí por el asombro:

Soy su hija, él lo ha dicho. ¡Oh dulzura infinita de mi Dios! ¡Oh palabra tan largamente deseada! ¡Tan insistentemente pedida! ¡Palabra cuya dulzura supera toda dulzura! ¡Océano de alegría! ¡Hija mía! ¡Lo ha dicho mi Dios! ¡Hija mía! . Mucho antes de santa Margarita, el apóstol Juan había experimentado esta misma fulguración: “Mirad —escribía—, qué amor tan grande ha tenido el Padre con nosotros para ser llamados hijos de Dios. ¡Y realmente lo somos!” (1 Jn 3,1). Una frase, esta, que claramente hay que leer con un signo de exclamación.

Desatando el propio bautismo

Por qué es tan importante pasar de la fe al asombro, de la fe creída (la fides quae) a la fe creyente (fides qua)? ¿No es suficiente creer? No, y por una razón muy simple: ¡porque esto —y solo esto—,cambia realmente la vida!

Tratemos de ver cuál es el camino que lleva a este nuevo nivel de fe. El Santo Padre —hemos escuchado—, invitaba a volver al propio bautismo. Para entender cómo un sacramento recibido hace tantos años, a menudo al comienzo de la vida, puede volver repentinamente a revivir y liberar energía espiritual, es necesario tener presentes algunos elementos de teología sacramental.

La teología católica conoce la idea de sacramento válido y lícito, pero “atado”. El bautismo es a menudo un sacramento atado. Un sacramento se dice “atado” si su fruto permanece atado, no utilizado, por falta de ciertas condiciones que impiden su eficacia. Un ejemplo extremo es el sacramento del matrimonio o del orden sagrado recibido en estado de pecado mortal. En estas condiciones, tales sacramentos no pueden conferir ninguna gracia a las personas. Sin embargo, una vez eliminado el obstáculo del pecado con una buena confesión, se dice que el sacramento revive (reviviscit) gracias a la fidelidad e irrevocabilidad del don de Dios, sin necesidad de repetir el rito sacramental .

El caso del matrimonio o del orden sagrado es, decía, un caso extremo, pero son posibles otros casos en los que el sacramento, aun no estando del todo atado, tampoco está completamente disuelto, es decir, libre de obrar sus efectos. En el caso del bautismo, ¿qué hace que el fruto del sacramento permanezca atado? Los sacramentos no son ritos mágicos que actúan mecánicamente, sin el conocimiento del hombre, o prescindiendo de toda colaboración. Su eficacia es fruto de una sinergia, o colaboración, entre la omnipotencia divina (concretamente: la gracia de Cristo o el Espíritu Santo) y la libertad humana. Todo lo que en el sacramento depende de la gracia y de la voluntad de Cristo se llama “la obra realizada” (opus operatum), es decir, una obra ya realizada, fruto objetivo e indefectible del sacramento, cuando se administra válidamente; todo eso, en cambio, que depende de la libertad y de las disposiciones del sujeto se llama “la obra que hay que realizar” (opus operantis), es decir, la obra a realizar, la contribución del hombre.

La parte de Dios o la gracia del bautismo es múltiple y muy rica: filiación divina, remisión de los pecados, morada del Espíritu Santo, virtudes teologales de fe, esperanza y caridad infundidas en germen en el alma. ¡La contribución del hombre consiste esencialmente en la fe! “El que cree y se bautice se salvará” (Mc 16,16). Hay un sincronismo perfecto entre la gracia y la libertad; sucede como cuando los dos polos, positivo y negativo, se tocan entre sí y así liberan la luz.En el bautismo recibido de niños (pero también en el recibido de adultos, si no ha ido acompañado por íntima convicción y participación), falta este sincronismo. No se trata de abandonar la práctica del bautismo de los niños. La Iglesia siempre lo ha practicado y defendido justamente, viendo en el bautismo un don de Dios, incluso antes que fruto de una decisión humana. Más bien, se trata de reconocer lo que esta práctica implica en la nueva situación histórica en la que vivimos.

Una vez, cuando todo el ambiente era cristiano e impregnado de fe, esta fe podía florecer, aunque gradualmente. El acto de fe libre y personal era “suplido por la Iglesia” y expresado, como a través de una persona intermediaria, por padres y padrinos. Ahora ya no es así. El ambiente en el que el niño crece no es tal que le ayude a hacer florecer la fe en él; la familia a menudo no suele serlo, la escuela no lo es todavía más, y menos que todo lo es la sociedad y la cultura. Por eso hablaba del bautismo como un sacramento “atado”. Es como un paquete de regalo muy rico, pero que ha permanecido sellado, como ciertos regalos de Navidad olvidados en algún lugar, incluso antes de que se hayan abierto. Quien lo posee tiene los “títulos” para realizar todos los actos necesarios para la vida cristiana y también sacar un cierto fruto, aunque parcial, pero no posee la plenitud de la realidad. En el lenguaje de san Agustín, posee el sacramento (sacramentum), pero no —al menos plenamente—, la realidad del mismo (el res sacramenti).

Si estamos aquí para meditar en esto, significa que hemos creído, que en nosotros la fe se ha añadido al sacramento. Entonces, ¿qué nos falta todavía? Nos falta la fe-asombro, ese desgranar los ojos y ese ¡Oh! de asombro al abrir el regalo que es la recompensa más agradecida para quien ha hecho el regalo. El bautismo —decían los Padres griegos— es “iluminación” (photismos). ¿Se ha producido alguna vez esta iluminación en nosotros? Nos preguntamos: ¿es posible —más aún, es lícito— aspirar a este nivel diferente de fe en el que no sólo se cree, sino que se experimenta y se “saborea” la verdad creída? La espiritualidad cristiana ha ido a menudo acompañada de una reserva, o incluso (como en el caso de los reformadores) por un rechazo de la dimensión experiencial y mística de la vida cristiana, vista como cosa inferior y contraria a la fe pura. Pero, a pesar de los abusos, que también se han producido, en la tradición cristiana nunca ha faltado la corriente sapiencial que coloca la cima de la fe en “saborear” la verdad de las cosas creídas, en el “gusto” de la verdad, incluido el sabor amargo de la verdad de la cruz.

En el lenguaje bíblico, conocer no significa tener la idea de algo que permanece fuera y separado de mí; significa entrar en relación con ella, experimentarla. (¡Incluso se habla de conocer a la propia esposa, o de conocer la pérdida de los hijos!). El evangelista Juan exclama: “Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene” (1 Jn 4,16) y de nuevo: “Hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios” (Jn 6,69). ¿Por qué “conocido y creído”? ¿Qué añade “conocido” a “creído”? Añade esa certeza interior por la que la verdad se impone al espíritu y uno se ve obligado a exclamar dentro de sí mismo: “¡Sí, es verdad, no hay duda, es así!” La verdad creida se convierte en realidad vivida. “Fides non terminatur ad enuntiabile sed ad rem”, escribió santo Tomás de Aquino: “La fe no termina en el enunciado, sino en la realidad” . Nunca se deja de descubrir las consecuencias prácticas que se derivan de este principio.

El papel de la Palabra de Dios

¿Cómo hacer posible este salto cualitativo de la fe al asombro de saber que somos hijos de Dios? La primera respuesta es: ¡la palabra de Dios! (Hay un segundo medio igualmente esencial —el Espíritu Santo—, pero lo dejamos para la próxima meditación). San Gregorio Magno compara la Palabra de Dios con el pedernal, es decir, con la piedra que un tiempo sirvió para producir chispas y encender fuego. Es necesario, decía, hacer con la Palabra de Dios lo que se hace con el pedernal: golpearla repetidamente hasta que se produzca la chispa . Rumiarla, repetirla, incluso en voz alta.

En un tiempo de oración o adoración tratamos de repetir dentro de nosotros mismos, incansablemente y con un deseo vivo: “¡Hijo de Dios! Soy hijo, soy hija de Dios. ¡Dios es mi padre!” O simplemente decir: “Padre nuestro que estás en el cielo”, repitiéndolo durante mucho tiempo, sin pasar adelante. Aquí es más necesario que nunca recordar las palabras de Jesús: “Llamad y se os abrirá” (Mt 7,7). Tarde o temprano, cuando quizás menos lo esperes, sucederá: la realidad de las palabras, aunque solo sea por un momento, explotará dentro de ti y será suficiente para el resto de tu vida. Pero incluso si no sucede nada llamativo, has de saber que has obtenido lo esencial; el resto se te dará en el cielo. Porque “ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es” (1 Jn 3, 2)

¡Hermanos todos!

Un resultado inmediato de todo esto es que tomas conciencia de tu dignidad. “Reconoce, oh cristiano, tu dignidad —nos exhortará san León Magno en la noche de Navidad— y, hecho partícipe de la naturaleza divina, no quieras volver a la abyección del pasado” . ¿Qué dignidad puede haber mayor que la de ser hijo de Dios? Se dice que la hija de un rey de Francia, orgullosa y astuta, reprendía constantemente a uno de sus sirvientas y un día le gritó en la cara: “¿No sabes que soy la hija de tu rey?” A lo que la sirvienta respondió: “¿Y no sabes que soy la hija de tu Dios?” Otro resultado, aún más importante, es que tomas conciencia de la dignidad de los demás, también ellos hijos e hijas de Dios. Para nosotros, los cristianos, la fraternidad humana tiene su razón última en el hecho de que Dios es padre de todos, que todos somos hijos e hijas de Dios y, por lo tanto, hermanos y hermanas entre nosotros. No puede haber un vínculo más fuerte que este y, para nosotros los cristianos, una razón más urgente para promover la fraternidad universal. San Cipriano decía: “No puede tener a Dios como padre quien no tiene a la Iglesia como madre” . Hay que añadir: “No puede tener a Dios como padre el que no tiene al prójimo como hermano”.

Una cosa, por lo tanto, trataremos de no hacer más. No diremos, ni siquiera tácitamente, a Dios Padre: “Escoge: o yo, o mi adversario; ¡declara de qué lado estás!” No se puede imponer a un padre esta cruel alternativa de elegir entre dos hijos, solo porque están peleados entre sí. Por lo tanto, no tentaremos a Dios, pidiéndole que se case con nuestra causa contra el hermano. Cuando estemos en desacuerdo con un hermano, incluso antes de hacer valer y discutir nuestro punto de vista (que también es lícito y a veces debido), le diremos a Dios: “Padre, salva a ese hermano mío, sálvanos a los dos; no deseo tener razón y que él esté equivocado. Quiero que también él esté en la verdad, o al menos en la buena fe”. Esta misericordia de unos a otros es indispensable para vivir la vida del Espíritu y la vida comunitaria en todas sus formas. Es indispensable para la familia y para toda comunidad humana y religiosa, incluida la Curia Romana. Nosotros, dice san Agustín, somos vasijas de barro: nos hacemos daño sólo tocándonos .

Hemos recordado antes las exclamaciones de santa Margarita de Cortona al sentirse interiormente llamada por Dios “hija mía”: “Soy su hija, él lo ha dicho… ¡Océano de alegría! ¡Hija mía! ¡Lo ha dicho mi Dios! ¡Hija mía!” Si pudiéramos experimentar algo parecido, escuchando esa misma voz de Dios, no resonando en nuestra mente (¡que se puede engañar!), sino escrita, en blanco y negro, en la página de la Biblia que estamos meditando: “Ya no eres esclavo, sino hijo. ¡Y si hijo, también heredero!” El Espíritu Santo, veremos la próxima vez si Dios quiere, está listo para ayudarnos en esta empresa.

_______________________________________

© Traducción de Pablo Cervera Barranco

1.JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistia, 6.

2.G. BEVEGNATI, Vita e miracoli della Beata Margherita da Cortona, II, 6 (Vicenza 1978) 19s.).

3.Cf. A. MICHEL, «Reviviscence des sacrements»: en DTC XIII,2 (París 1937) coll. 2618-2628.

4.Summa theologiae, II-II, q. 1, a. 2, ad 2.

5.GREGORIO MAGNO, Homilías sobre Ezequiel, I,2,1.

6.LEÓN MAGNO, Sermón 1 sobre la Navidad, 3.

7.CIPRIANO, De unitate Ecclesiae, 6.

8.AGUSTÍN, Discursos, 69: PL 38,440 (lutea vasa sibi invicem angustias facientes).

Related

Segunda predicación de Cuaresma 2023: Renovar la novedad

Raniero Cantalamessa

17 marzo, 2023

20 min

Primera predicación de Cuaresma 2023: Renovar la novedad

Raniero Cantalamessa

03 marzo, 2023

19 min

Cardenal Cantalamessa: “Redescubrir el asombro eucarístico”

Raniero Cantalamessa

11 marzo, 2022

19 min

Adviento 2021: 3ª predicación del cardenal Cantalamessa

Raniero Cantalamessa

17 diciembre, 2021

17 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)