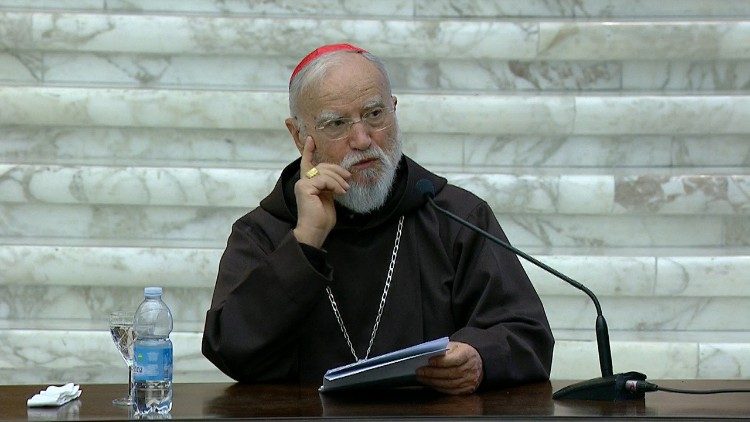

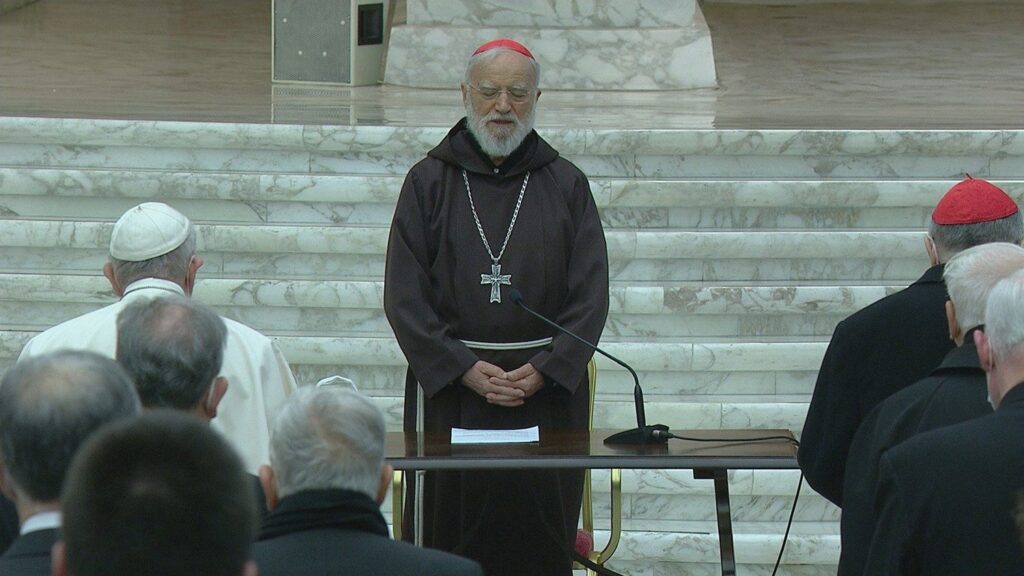

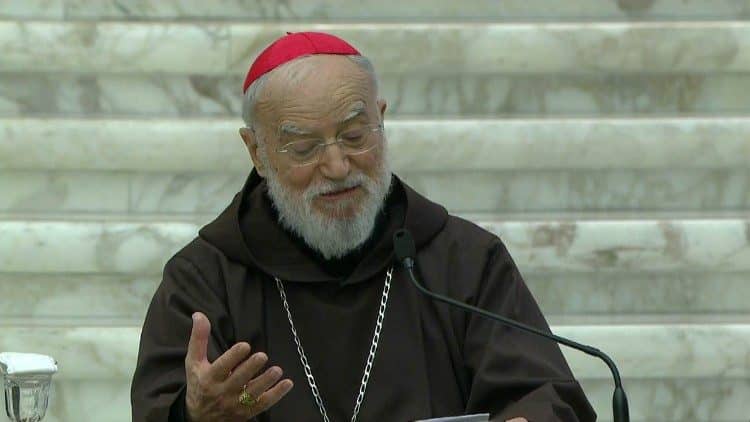

Cuaresma 2021: Primera predicación del cardenal Cantalamessa

“Convertíos y creed en el Evangelio”

Esta mañana el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia ha pronunciado su primera predicación de Cuaresma. El tema de este año es: “¿Quién dices que soy?”.

Hoy, 26 de febrero de 2021, ha sido el sexto y último día de los ejercicios espirituales del Papa y la Curia Romana, llevados a cabo de modo individual a causa de la pandemia. La predicación del cardenal tuvo lugar en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano y a ella asistieron los cardenales, arzobispos, obispos, prelados de la Familia Pontificia, junto con los empleados de la Curia Romana y del Vicariato de Roma y los superiores generales o los Procuradores de las Órdenes religiosas pertenecientes a la Capilla Pontificia.

A continuación, sigue el texto completo del sermón del predicador de la Casa Pontificia, ofrecida por su página web oficial.

***

Como de costumbre, dedicamos esta primera meditación a una introducción general al tiempo cuaresmal, antes de entrar en el tema específico programado, una vez terminados los ejercicios espirituales de la Curia. En el Evangelio del Primer Domingo de Cuaresma del Año B hemos escuchado el anuncio programático con el que Jesús inicia su ministerio público “El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado; ¡Convertíos y creed en el Evangelio!”. Queremos meditar sobre este llamamiento, siempre en curso, de Cristo.

De conversión se habla en tres momentos o contextos diferentes del Nuevo Testamento. Cada vez se resalta un nuevo componente suyo. Juntamente, los tres pasajes nos dan una idea completa de lo que es la metanoia evangélica. No se dice que tengamos que experimentarlas las tres juntas, con la misma intensidad. Hay una conversión para cada estación de la vida. Lo importante es que cada uno de nosotros descubra la adecuada para él en este momento.

¡Convertíos, es decir, creed!

La primera conversión es la que resuena al principio de la predicación de Jesús y que se resume en las palabras: “Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15). Tratemos de entender lo que significa aquí la palabra conversión. Antes de Jesús, convertirse siempre significaba un “volver atrás” (el término hebreo, shub, significa invertir la ruta, volver sobre los propios pasos).

Indicaba el acto de quien, en un cierto momento de la vida, se da cuenta de que está “fuera del camino”. Entonces se detiene, tiene un repensamiento; decide volver a la observancia de la ley y volver a entrar en la alianza con Dios. La conversión, en este caso, tiene un significado fundamentalmente moral y sugiere la idea de algo doloroso a realizar: cambiar las costumbres, dejar de hacer esto y eso otro…

En los labios de Jesús este significado cambia. No porque le divierta cambiar el significado de las palabras, sino porque, con su venida, las cosas han cambiado. “¡Se acabó el tiempo y ha llegado el Reino de Dios!”. Convertir ya no significa volver atrás, a la antigua alianza y a la observancia de la ley, sino que significa más bien dar un salto adelante y entrar en el Reino, captar la salvación que ha llegado gratuitamente a los hombres, por iniciativa libre y soberana de Dios.

“Convertíos y creed” no significan dos cosas diferentes y sucesivas, sino la misma acción fundamental: ¡convertíos, es decir, creed! “Prima conversio fit per fidem”, dice santo Tomás de Aquino : La primera conversión es creer. Todo esto requiere una verdadera “conversión”, un cambio profundo en la forma de concebir nuestras relaciones con Dios.

Exige pasar de la idea de un Dios que pide, que manda, que amenaza, a la idea de un Dios que viene con las manos llenas para dársenos del todo. Es la conversión de la “ley” a la “gracia”, que era tan querida para san Pablo.

“Si no os convertís y no os hacéis como niños…”

Escuchemos ahora el segundo pasaje en el que, en el Evangelio, se vuelve a hablar de la conversión: “En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron: “¿Quién es, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos?”. Entonces Jesús llamó a un niño junto a sí mismo, lo colocó en medio de ellos y dijo: “En verdad os digo: si no os convertís y nos hacéis como en niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mt 18,1-4).

Esta vez, sí, convertirse significa volver atrás, ¡incluso a cuando eras un niño! El verbo mismo utilizado, strefo, indica inversión de marcha. Esta es la conversión de quien ya ha entrado en el Reino, ha creído en el Evangelio, y desde hace tiempo está al servicio de Cristo. ¡Es nuestra conversión!

¿Qué supone la discusión sobre quién es el más grande? Que la mayor preocupación ya no es el reino, sino el propio lugar en él, el propio yo. Cada uno de ellos tenía algún título para aspirar a ser el más grande: Pedro había recibido la promesa del primado, Judas la caja, Mateo podía decir que había dejado más que los demás, Andrés que había sido el primero en seguirlo, Santiago y Juan que habían estado con él en el Tabor… Los frutos de esta situación son evidentes: rivalidades, sospechas, comparaciones, frustración.

Jesús de golpe quita el velo. ¡Muy distinto a ser los primeros, de esta manera no se entra en el reino en absoluto! ¿El remedio? Convertirse, cambiar completamente la perspectiva y la dirección. Lo que Jesús propone es una verdadera revolución copernicana. Es necesario “descentralizarse de uno mismo y centrarse en Cristo”.

Jesús habla más sencillamente de hacerse niño. Hacerse niños, para los apóstoles, significaba volver a como eran en el momento de la llamada en las orillas del lago o en la mesa de los impuestos: sin pretensiones, sin títulos, sin confrontaciones entre sí, sin envidias, sin rivalidades. Ricos solo de una promesa (“Os haré pescadores de hombres”) y de una presencia, la de Jesús.

Cuando todavía eran compañeros de aventura, no competidores por el primer puesto. También para nosotros hacernos niños significa volver al momento en que descubrimos que fuimos llamados, en el momento de la ordenación sacerdotal, de la profesión religiosa, o del primer verdadero encuentro personal con Jesús. Cuando dijimos: “¡Solo Dios basta!” y creímos en ello.

“No eres ni frío ni caliente”

El tercer contexto en el que tiene lugar, martilleante, la invitación a la conversión lo dan las siete cartas a las Iglesias del Apocalipsis. Las siete cartas están dirigidas a personas y comunidades que, como nosotros, han vivido durante mucho tiempo la vida cristiana y, más aún, ejercen en ellas un papel de liderazgo. Están dirigidas al ángel de las diferentes Iglesias: “Al ángel de la Iglesia que está en Éfeso escribe”.

Este título se explica únicamente en referencia, directa o indirecta, al pastor de la comunidad. No se puede pensar que el Espíritu Santo atribuya a los ángeles la responsabilidad de las culpas y de las desviaciones que se denuncian en las diferentes Iglesias, y mucho menos que la invitación a la conversión esté dirigida a los ángeles y no a los hombres.

De las siete cartas del Apocalipsis, la que sobre todo debería hacernos reflexionar es la carta a la Iglesia de Laodicea. Conocemos su tono duro: “Conozco tus obras: no eres ni frío ni caliente… Porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca… Sé celoso y conviértete” (Ap 3,15s).

Se trata de la conversión de la mediocridad y de la tibieza. En la historia de la santidad cristiana el ejemplo más famoso de la primera conversión, del pecado a la gracia, es san Agustín; el ejemplo más instructivo de la segunda conversión, de la tibieza al fervor, es santa Teresa de Jesús. Lo que dice de sí misma en el Vida ciertamente es exagerado y dictado por la delicadeza de su conciencia, pero, en cualquier caso, puede servirnos a todos para un examen útil de la conciencia.

“De pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades […] Dábanme gran contento todas las cosas de Dios; teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios —tan enemigo uno de otro— como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales”.

El resultado de este estado era una profunda infelicidad: “Con estas caídas y con levantarme y mal -pues tornaba a caer- y en vida tan baja de perfección, que ningún caso casi hacía de pecados veniales, y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros.

Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar; porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena; cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban” .

Muchos podrían descubrir en este análisis la verdadera razón de su insatisfacción y descontento. Hablemos, pues, de la conversión de la tibieza. San Pablo exhortaba a los cristianos de Roma con las palabras: “No seáis perezosos en hacer el bien, sed, en cambio, fervientes en el Espíritu” (Rom 12,11). Se podría objetar: “Pero, querido Pablo, ¡ahí está precisamente el problema!

¿Cómo pasar de la tibieza al fervor, si uno por desgracia se desliza hacia ella? Poco a poco podemos caer en la tibieza, como se cae en las arenas movedizas, pero no podemos salir de ellas solos, como tirándonos del pelo.

Nuestra objeción nace del hecho de que se descuida y se malinterpreta la adición “en el Espíritu” (en pneumati) que el Apóstol hace seguir a la exhortación: “Sed fervientes”. En Pablo, la palabra “Espíritu” casi siempre indica, o incluye, una referencia al Espíritu Santo. Nunca se trata exclusivamente de nuestro espíritu o de nuestra voluntad, excepto en 1 Tes 5,23, donde indica un componente del hombre, junto al cuerpo y al alma.

Somos herederos de una espiritualidad que concebía el camino de la perfección según las tres etapas clásicas: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. En otras palabras, hay que practicar durante mucho tiempo la renuncia y la mortificación antes de poder experimentar el fervor. Hay una gran sabiduría y una experiencia centenaria detrás de todo esto y ay del que crea que está superado. No, no está superado, pero no es la única manera que sigue la gracia de Dios.

Un esquema tan rígido denota un desplazamiento lento y progresivo del acento de la gracia al esfuerzo humano. Según el Nuevo Testamento hay una circularidad y una simultaneidad, de modo que, si es cierto que la mortificación es necesaria para alcanzar el fervor del Espíritu, también es cierto que el fervor del Espíritu es necesario para llegar a practicar la mortificación.

Una ascesis emprendida sin un fuerte empuje inicial del Espíritu moriría de cansancio y no produciría nada más que “orgullo de la carne”. El Espíritu se nos da para poder mortificarnos, más que como recompensa por ser mortificados. “Si, con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis”, dice san Pablo (Rom 8,13).

Este segundo camino que va desde el fervor a la ascesis y a la práctica de las virtudes fue el camino que Jesús hizo seguir a sus apóstoles. El gran teólogo bizantino Cabasilas escribe:

“Los Apóstoles y Padres de nuestra fe tuvieron la ventaja de ser enseñados en todas las doctrinas y, además, por el Salvador mismo. […] Sin embargo, a pesar de haber conocido todo esto, hasta que no fueron bautizados [en Pentecostés, con el Espíritu], no mostraron nada nuevo, noble, espiritual, mejor que lo antiguo.

Pero cuando el bautismo vino para ellos y el Paráclito irrumpió en sus almas, entonces se hicieron nuevos y abrazaron una nueva vida, fueron guía para los demás y ardieron con la llama del amor de Cristo en sí y en los demás. […] De la misma manera Dios conduce a la perfección a todos los santos que vinieron después de ellos” .

Los Padres de la Iglesia expresaron todo esto con la imagen evocadora de la “sobria ebriedad”. Lo que empujó a muchos de ellos a tomar este tema, ya desarrollado por Filón de Alejandría , fueron las palabras de Pablo a los Efesios:

“No os emborrachéis con vino, lo cual conduce al desenfreno, sino llenaos del Espíritu, conversando unos a otros con salmos, cantos, cantos espirituales, cantando y diciendo himnos al Señor con todo vuestro corazón” (Ef 5,18-19).

A partir de Orígenes, son incontables los textos de los Padres que ilustran este tema, ya sea jugando con la analogía, ya con el contraste entre la ebriedad material y la ebriedad espiritual. Aquellos que, en Pentecostés, confundieron a los apóstoles con borrachos tenían razón —escribe san Cirilo de Jerusalén—; solo se equivocaban al atribuir tal ebriedad al vino ordinario, mientras que se trataba del “vino nuevo”, exprimido de la “vid verdadera” que es Cristo; los apóstoles estaban, sí, ebrios, pero de esa sobria ebriedad que da muerte al pecado y da vida al corazón.

¿Cómo podemos reanudar este ideal de la sobria ebriedad y encarnarlo en la actual situación histórica y eclesial? ¿Dónde está escrito, en efecto, que una forma tan “fuerte” de experimentar el Espíritu era prerrogativa exclusiva de los Padres y de los primeros días de la Iglesia, pero que ya no es así para nosotros? El don de Cristo no se limita a una época particular, sino que se ofrece a todas las épocas. Es precisamente el papel del Espíritu el que hace universal la redención de Cristo, disponible para toda persona, en todo lugar del tiempo y del espacio.

Una vida cristiana llena de esfuerzos ascéticos y mortificación, pero sin el toque vivificante del Espíritu, se parecería —decía un padre antiguo— a una Misa en la que se leyeran muchas lecturas, se realizaran todos los ritos y se trajeran muchas ofrendas, pero en la que no tuviera lugar la consagración de especies por parte del sacerdote. Todo seguiría siendo lo que era antes, pan y vino.

“Así” —concluía aquel Padre— es también para el cristiano. Si él también ha realizado perfectamente el ayuno y la vigilia, la salmodia y todo la ascesis y todas las virtudes, pero no se ha realizado, por la gracia, en el altar de su corazón, la operación mística del Espíritu, todo este proceso ascético es incompleto y casi vano, porque no tiene el júbilo del Espíritu operando místicamente en el corazón” .

¿Cuáles son los “ugares” donde el Espíritu actúa hoy de esta manera pentecostal? Escuchemos la voz de san Ambrosio, que fue el cantor por excelencia, entre los Padres latinos, de la sobria ebriedad del Espíritu. Después de recordar los dos “lugares” clásicos en los que beber el Espíritu —la Eucaristía y las Escrituras— alude a una tercera posibilidad. Dice:

“También hay otra ebriedad que está operando a través de la lluvia penetrante del Espíritu Santo. Así, en los Hechos de los Apóstoles, los que hablaban en diferentes idiomas se aparecieron a los oyentes como si estuvieran llenos de vino” .

Después de recordar los medios “ordinarios”, san Ambrosio, con estas palabras, alude a un medio diferente, “extraordinario”, en el sentido de que no está fijado de antemano, no es algo instituido. Consiste en revivir la experiencia que los apóstoles tuvieron el día de Pentecostés. Ambrosio ciertamente no tenía la intención de señalar esta tercera posibilidad, para decir a los oyentes que estaba prohibida para ellos, al estar reservado sólo para los apóstoles y la primera generación de cristianos. Por el contrario, tiene la intención de estimular a sus fieles para que experimenten esa “lluvia penetrante del Espíritu “que tuvo lugar en Pentecostés. Esto es lo que san Juan XXIII se proponía con el Concilio Vaticano II: un “nuevo Pentecostés” para la Iglesia.

Por lo tanto, también existe para nosotros la posibilidad de beber el Espíritu por este nuevo camino, dependiendo únicamente de la iniciativa soberana y libre de Dios. Una de las formas en que se manifiesta en nuestros días esta forma de actuar del Espíritu fuera de los canales institucionales de la gracia, es el llamado bautismo en el Espíritu. Lo menciono aquí sin ninguna intención de proselitismo, sólo para responder a la exhortación que el Papa Francisco dirige a menudo a los seguidores de la Renovación Carismática Católica a compartir con todo el pueblo de Dios esta “corriente de gracia” que se experimenta en el bautismo del Espíritu.

La expresión “bautismo en el Espíritu” proviene de Jesús mismo. Refiriéndose al próximo Pentecostés, antes de ascender al cielo, dijo a sus apóstoles: “Juan bautizó con agua pero vosotros, en no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo” (Hch 1,5). Se trata de un rito que no tiene nada de esotérico, sino que está hecho más bien de gestos de gran sencillez, calma y alegría, acompañados por actitudes de humildad, arrepentimiento, disposición para hacerse niños.

Es una renovación y actualización no sólo del bautismo y de la confirmación, sino de toda la vida cristiana: para los casados, del sacramento del matrimonio, para los sacerdotes, de su ordenación, para las personas consagradas, de su profesión religiosa. El interesado se prepara allí, además de mediante una buena confesión, participando en encuentros de catequesis en los que es puesto en contacto vivo y gozoso con las principales verdades y realidades de la fe: el amor de Dios, el pecado, la salvación, la vida nueva, la transformación en Cristo, los carismas, los frutos del Espíritu.

El fruto más frecuente e importante es el descubrimiento de lo que significa tener “una relación personal” con Jesús resucitado y vivo. En la comprensión católica, el bautismo en el Espíritu no es un punto de llegada, sino un punto de partida hacia la madurez cristiana y el compromiso eclesial.

¿Es justo esperar que todos pasen por esta experiencia? ¿Es la única manera posible de experimentar la gracia de un Pentecostés renovado deseado por el Concilio? Si por bautismo en el Espíritu entendemos un cierto rito, en un cierto contexto, debemos responder que no; ciertamente no es la única manera de hacer una fuerte experiencia del Espíritu.

Ha habido y hay innumerables cristianos que han tenido una experiencia análoga, sin saber nada sobre el bautismo en el Espíritu, recibiendo un evidente aumento de gracia y una nueva unción del Espíritu después de un retiro, una reunión, una lectura. Incluso una tanda de ejercicios espirituales puede muy bien terminar con una invocación especial del Espíritu Santo, si quien los guía lo ha experimentado y los participantes desean hacerlo.

El secreto es decir una vez “Ven, Espíritu Santo”, pero decirlo con todo el corazón, dejando el Espíritu libre de venir y manifestarse en la manera que él quiere, no como a nosotros gustaría que viniera, es decir sin cambiar nada en nuestra manera de vivir y de orar.

El “bautismo en el Espíritu” ha demostrado ser un medio sencillo y poderoso para renovar la vida de millones de creyentes en casi todas las Iglesias cristianas. No se cuentan las personas que sólo eran cristianas de nombre y, gracias a esa experiencia, se han convertido en cristianos de hecho, dedicados a la oración de alabanza y a los sacramentos, activos en la evangelización y dispuestos a asumir tareas pastorales en la parroquia. ¡Una verdadera conversión de la tibieza al fervor!

Es apropiado decirnos lo que Agustín repetía, casi con desdén, a sí mismo al escuchar historias de hombres y mujeres que, en su tiempo, dejaban el mundo para dedicarse a Dios: “Si isti et istae, cur non ego?” : Si estos y estas, ¿por qué no yo también?

Pidamos a la Madre de Dios que nos obtenga la gracia que obtuvo del Hijo en Caná de Galilea. Por su oración, en aquella ocasión, el agua se convirtió en vino. Pidamos que a través de su intercesión el agua de nuestra tibieza se convierta en el vino de un fervor renovado. El vino que en Pentecostés provocó en los Apóstoles la sobria ebriedad del Espíritu y los hizo “fervientes en el Espíritu”.

©Traducido del original italiano por Pablo Cervera Barranco

1.S. Tomás de Aquino, S.Th, I-IIae, q. 113, a. 4.

2.SANTA TERESA DE JESÚS, Vida, cap. 7-8.

3.N. CABASILAS, La vida en Cristo, II, 8: PG 150, 552 s.

4.FILÓN DE ALEJANDRÍA, Legum allegoriae, I, 84 (nefalios methē).

5.SAN CIRILO DE JERUSALÉN, Cat. XVII, 18-19: PG 33,989.

6.MACARIO EGIPCIO, en Philocalia, 3 (Turín 1985) 325.

7.SAN AMBROSIO, Com. a Sal 35, 19.

8.SAN AGUSTÍN, Confesiones VIII, 8, 19

Related

Segunda predicación de Cuaresma 2023: Renovar la novedad

Raniero Cantalamessa

17 marzo, 2023

20 min

Primera predicación de Cuaresma 2023: Renovar la novedad

Raniero Cantalamessa

03 marzo, 2023

19 min

Cardenal Cantalamessa: “Redescubrir el asombro eucarístico”

Raniero Cantalamessa

11 marzo, 2022

19 min

Adviento 2021: 3ª predicación del cardenal Cantalamessa

Raniero Cantalamessa

17 diciembre, 2021

17 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)