La película “The Brutalist” indaga en el pecado original de las crecientes expresiones de racismo, genocidio y cosificación de la persona que corroen la humanidad. El director, Brady Corbet, a través de la odisea ficticia de un arquitecto que sobrevive al Holocausto, muestra cómo el capitalismo sin rostro replica males incrustados por el horror nazi que, hoy, se perpetúan en democracias liberales que alientan el odio al extranjero. El film traza una bella metáfora con la función humanizadora del arte, a través del brutalismo, una versión de honestidad radical en arquitectura.

La célebre frase de Goethe, leída por una voz en off: “nadie es tan esclavo como aquel que se cree libre sin serlo”, prepara al espectador, en medio de una oscuridad absoluta, para un film, The Brutalist, que durante casi cuatro horas de metraje —con un novedoso interludio de quince minutos— deslumbra, inquieta e impide apartar los ojos de la gran pantalla. La película comienza con la llegada a Estados Unidos de Lászlo Tóth (Adrien Brody), un superviviente del Holocausto, al que la ocupación nazi de Hungría tuerce sus planes vitales y una prometedora carrera como arquitecto en Budapest. Lászlo sufre los horrores del campo de exterminio de Buchenwald y la separación forzosa de la familia porque su esposa Erzsébet (Felicity Jones) y su sobrina Szofia (Raffey Cassidy), son internadas en un campo distinto, el de Dachau. Éstas también han logrado sobrevivir, aunque con graves secuelas, algo que el protagonista desconoce, inicialmente. Por otra parte, las limitaciones legales a la migración obligan a Erzsébet y Szofia a permanecer en Europa y a confiar en un reencuentro que tardará cuatro años en consumarse. En la primera parte del film, bajo el rótulo “El enigma de la llegada”, Europa es la gran elipsis, representa lo oculto y lo turbio con lo que el protagonista evita enfrentarse. Quizá por ello, Erzsébet y Szofia sólo existen en la memoria de Lászlo y en las cartas que, más adelante, comienzan a intercambiarse al conocer que todos siguen vivos.

Las imágenes que captan la llegada de Lászlo a la nación de acogida están envueltas de un simbolismo que estremece por lo que muestran y por lo que esconden. La impactante fotografía invertida del tótem norteamericano, la Estatua de la Libertad, es premonitoria de la difícil lucha del protagonista por recuperar su identidad y combatir el estigma de las atrocidades cometidas en la Shoá[1].

A partir de este instante, el director traza una línea de continuidad entre los males incrustados por el horror nazi y los del capitalismo sin rostro que proyectan su sombra, en la actualidad, en el odio al extranjero. Brady Corbet visualiza lo podrido que oculta el mito del “sueño americano” y la falsa retórica de ser una tierra de segundas oportunidades, desde el retrato del sufrimiento y el sentimiento de impotencia de Lászlo cuando intenta hacerse un hueco en la sociedad estadounidense. Éste se ve obligado a afrontar una época de pobreza y miseria en la que tiene que vivir como no esperaba, como un vagabundo, frecuentando las colas del hambre en comedores sociales, durmiendo en albergues y sin otra alternativa que sucumbir a la explotación en trabajos arriesgados y mal remunerados que nadie quiere hacer.

Del fascismo al capitalismo devorador

La aparición de un millonario excéntrico, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), que descubre fortuitamente la valía de Lászlo e investiga la popularidad y el alcance de sus obras arquitectónicas en Budapest es un punto de inflexión en la vida del protagonista. Aunque, no precisamente para mejor. El misterioso empresario que representa lo más abyecto de la sociedad de la frivolidad y de la opulencia norteamericana, erigidas en un modo de vivir, hace un encargo al arquitecto tan monumental como envenenado. A una primera fase de amabilidad forzada para convencer al artista que acepte su encargo con promesas que nunca se cumplirán, le siguen las continuas descalificaciones racistas hacia Lászlo por parte del magnate Lee Van Buren y de su hijo Harry (Joe Alwyn) que copia las burdas formas de su progenitor. De manera que ambos pasan de ser los principales valedores del visionario arquitecto entre un selecto grupo de ricos y poderosos a comportarse como auténticos tiranos. Una de las escenas más sobrecogedoras de cosificación de la persona, protagonizada por el adinerado cliente, transcurre durante el viaje con el arquitecto a las canteras de mármol de Carrara para elegir algunos materiales para la obra.

La dinámica amo-esclavo se concreta en una relación deshumanizada que identifica la pobreza con una clase inferior de la que defenderse o que merece pagar las consecuencias de decisiones vitales negligentes. “Os toleramos, no lo olvides” llega a advertir el magnate a Lászlo en una violenta discusión. En efecto, tolerar no es acoger, sino transigir con resentimiento y esto es lo que aprecia el arquitecto y de lo que se lamenta en distintos momentos del film: “todo el mundo teme que la gente como yo sea un peligro para la seguridad nacional” o “aquí no nos quieren, no somos nada”.

El sufrimiento aumenta cuando el millonario usa sus influencias políticas, por un interés instrumental, y logra que Erzsébet y Szofia puedan entrar en Estados Unidos. Una grave osteoporosis, a consecuencia de la escasa alimentación y de los trabajos forzados en el campo de exterminio de Dachau, impide a la esposa de Lászlo mantenerse en pie. Erzsébet, una brillante periodista, especializada en relaciones políticas internacionales, llega postrada en una silla de ruedas y a su esposo le cuesta reconocerla cuando baja del tren en Pensilvania. El horror nazi también ha causado graves secuelas en Szofia, su joven sobrina, a quien las vejaciones y las torturas la han dejado muda. Las dos se percatan, casi de inmediato, de que han escapado de las garras del nazismo para caer bajo la dominación de una clase social que mira al extranjero con odio y desconfianza, en vez de como espejo que facilita la acogida. “Hablas como un limpiabotas” o “lo peor de nuestras ciudades es que se están llenando de mendigos”, son algunos de los numerosos comentarios, con tono jactancioso, que hieren a Erzsébet. Aunque, la debilidad de sus huesos contrasta con el empoderamiento y la inteligencia de ésta para plantar cara a los despropósitos y arranques de soberbia de Harrison y, a la vez, hacer consciente a su esposo de la imposibilidad de empezar de nuevo, en un contexto, tan adverso. “Prométeme que no vas a dejar que te vuelva loco (…) No olvides que el daño que tenemos se lo han hecho a nuestros cuerpos, pero seguimos siendo las mismas personas”, advierte la esposa a Lászlo.

El poder sanador del arte

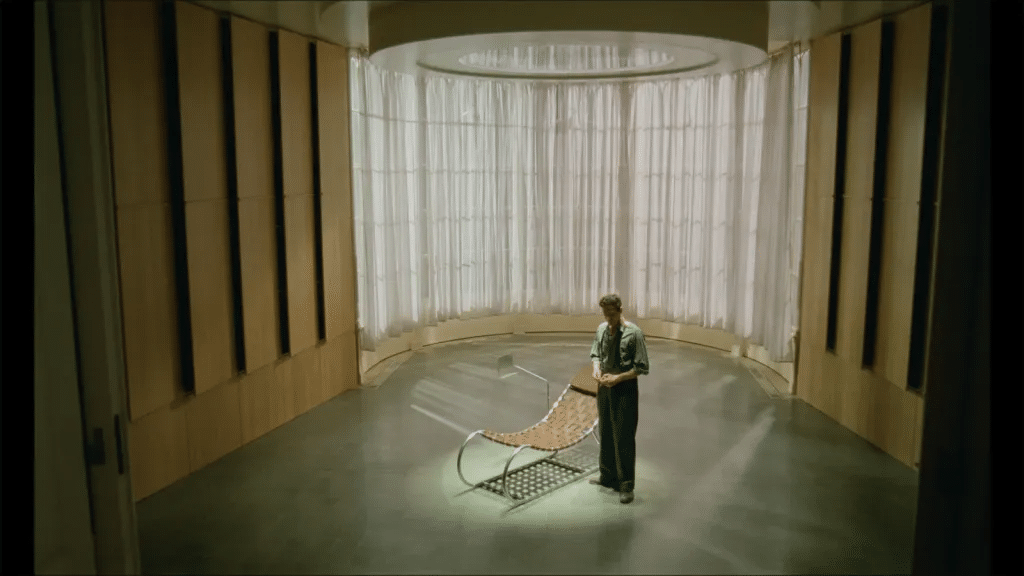

En el tránsito de la oscuridad a la luz que recorre el protagonista, la función humanizadora del arte, en este caso de la arquitectura, está en el centro de una bella metáfora. El cineasta, Brady Corbet, se inspira en un estilo arquitectónico, el brutalismo, que surge en una Europa de posguerra necesitada de reconstruir sus ciudades[2]. Lászlo Tóth diseña con esta estética el edificio que le encarga el potentado empresario para ubicar una gran biblioteca y salas multifuncionales. Pero, el arquitecto aprovecha para recrear en su construcción las medidas de las celdas del campo de Buchenwald, en una tensión constante entre la intimidad del trauma y la necesidad de crear que discurre paralelamente a la necesidad de sobrevivir. Donde el mundo y el ser se fragmentan, la creación artística, a modo de altavoz de las heridas, abre ventanas a la esperanza y trasciende el dolor, no para olvidarlo, sino para integrarlo [3].

Este es el efecto que tiene en el protagonista de The Brutalist, unir sus partes fragmentadas por las atrocidades sufridas y restaurar su identidad, descendiendo —tal como Corbet titula la segunda parte del film, hasta “El núcleo de la belleza”. A ello es a lo que Erzsébet se refiere al reflexionar acerca de que las atrocidades pueden dañar nuestros cuerpos, pero ninguna tiene la fuerza para arrebatar la dignidad que, intrínseca a la persona, permanece intacta.

El ejercicio que hace Tóth es el de trascender el tiempo, un acto resiliente, con una estética, la brutalista, que rechaza deliberadamente el embellecimiento de las estructuras y pone en valor la belleza bruta de los materiales de construcción. Este ejercicio de honestidad radical en arquitectura coincide con la invitación a la reflexión sincera al que nos convoca el director del film. Su mensaje es que las heridas que amparamos en el alma tienen graves consecuencias en la vida y que, sin reflexión, el hábito o la negación, condenan a repetir la historia. Sócrates decía que una vida sin reflexión, no merece ser vivida, a sabiendas de que es la mejor forma de conjurar los fanatismos, las creencias irracionales o la necedad[4].

Ética, historia y contemporaneidad

Esta película es cine a lo grande, no sólo por el metraje, las técnicas de rodaje o el gran poderío audiovisual que contribuyen a deslumbrar al espectador, sino porque une ética, historia y nuestra compleja contemporaneidad.

Resulta difícil ver este film sin que al espectador le resuenen los planes de Trump de convertir la franja de Gaza en un resort turístico de lujo, arrebatando sus tierras y provocando el desplazamiento forzoso de más de dos millones de gazatíes; o el exterminio naturalizado de los miles de migrantes que arriesgan sus vidas en peligrosas travesías y se encuentran con una Europa que les cierra la puerta, o trata de esconderlos, más allá de las fronteras, en campos de refugiados donde la tragedia para quienes huyen de la guerra o de la miseria, no termina, sino que se convierte en un infierno, si cabe, más mortífero. Por ello, el autoexamen y la actitud crítica, como señala el filósofo Josep M. Esquirol [5] constituyen la mejor ética intercultural, urdimbre de solidaridad, responsabilidad por el prójimo, misericordia y sentido de la vida. No hay mejor modo de tributar respeto a la dignidad de la persona, reconocer lo valioso de cada ser humano, y asumir lo mistérico. Lászlo Tóth lo hace en su edificio que mira al cielo, con una cúpula coronada por una oquedad en forma de cruz, que al salir el sol se proyecta y acorta las distancias entre la tierra y el cielo.

Amparo Aygües – Master Universitario en Bioética por la Universidad Católica de Valencia – Miembro del Observatorio de Bioética – Universidad Católica de Valencia

***

[1] Éste es el término hebrero, traducido como “La Catástrofe” que alude al genocidio de la Alemania de Hitler contra los judíos de Europa en la II Guerra Mundial.

[2] Banhan, R. (1967). El brutalismo en arquitectura. Gustavo Gili.

[3] López-Fernández, M. (2017). Acompañar a través del arte. Cuadernos de pedagogía, nº484, pp. 28-32 y La capacidad del arte para elaborar el trauma. Obtenido de https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/la-capacidad-del-arte-para-elaborar-el-trauma/

[4] Platón. (2011). Apología de Sócrates. Austral.

[5] Esquirol, J.M. (2017). Uno mismo y los otros. De las experiencias existenciales a la interculturalidad. Herder.